blog

ぎっくり腰にご注意!!

かずあき鍼灸整骨院です✨

まだまだ朝晩などは寒いですが、日中は暖かい日もあり、寒暖差が大きくなってきております。

その影響もあり、最近はギックリ腰の方のご連絡が増えております💦

中腰などで屈んだり、何かの動作で腰が「痛っ!」となった場合は、ぎっくり腰(急性腰痛)が考えられます。

炎症状態ですので、患部のアイシングやコルセットで負担を減らしてやらなければいけません。

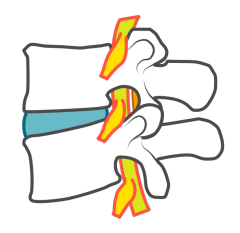

また、腰椎の捻挫ですので腰の関節に負担がかかり数ミリのズレが発生している状態です。(※ぎっくり腰は腰椎以外にも仙骨や腸骨由来のものがあります)

そのため、治療で骨の位置を早く整えてあげることが重要です。

ズレた腰椎が正しい位置に近づけば治りが早まり、再発を防ぐことができます。

※しびれがある場合などは椎間板ヘルニアの可能性もございます。

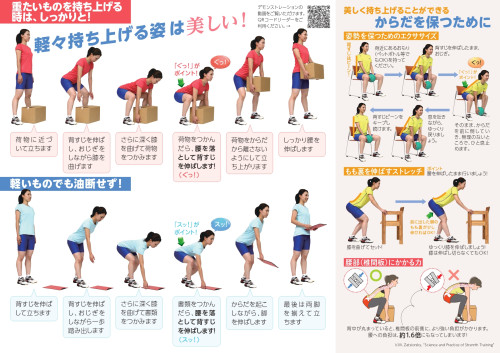

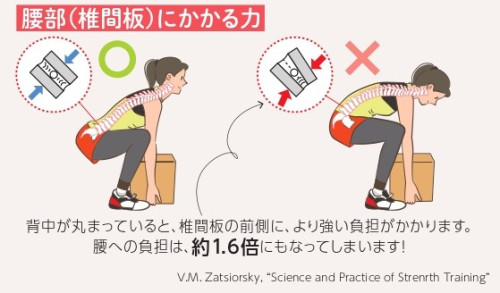

腰を痛めないためには日頃から正しい屈み方を意識しておかなければなりません。

NSCAパンフレット引用

正しい腰の使い方を意識して予防をしていきましょう!

股関節について

かずあき鍼灸整骨院です。

今回は股関節(特に変形性股関節症)について私なりの考えを書きたいと思います。

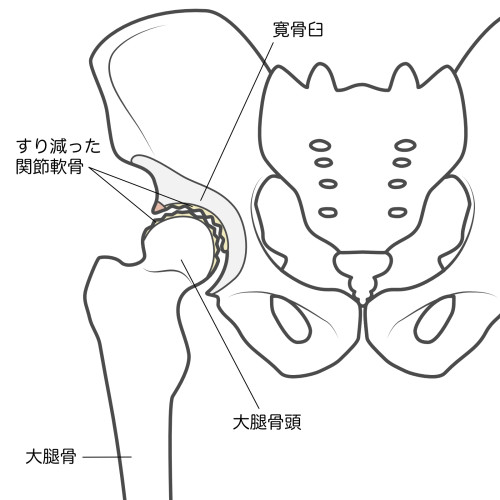

傷んだ股関節

【変形性股関節症とは】

股関節の関節軟骨が摩耗してきて、日常生活で痛みや機能障害(動かしにくさ)が出てくる病気の事です。

世の中には変形性股関節症で困っておられる方は多く(百万人以上)いらっしゃいます。

皆さん股関節に問題はありませんか?

下記の項目で当てはまるものがあるかチェックしてみてください。

【check】

- 爪を切る時やソックスを履くときに股関節が動かしにくい

- 歩き始めなどに股関節に痛みを感じる

- しゃがむ動作がしにくい

- 階段で股関節に痛みを感じる

- 床から立ち上がる際に股関節に痛みを感じる

- 長距離を歩くと股関節が痛くなる

- 股関節を動かしたときに動かしにくさや引っかかりを感じる

- 仰向けに寝た状態で片方の膝を抱えて胸までつけられない etc.

当てはまる項目がある方は、股関節の機能が悪くなっているかもしれません。

放っておいたら、変形性股関節症に進行していくかもしれません…。

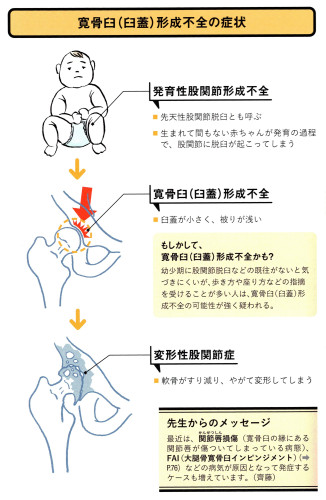

【変形性股関節症の原因】

一次性と二次性に分けられます。

- 一次性とは、主に加齢による老化現象や過度な負担が原因で発症するものです。

- 二次性とは、股関節になんらかの病気(先天性股関節脱臼・臼蓋形成不全など)やケガがあり、それが基になって発症するものをいいます。

もともと股関節に問題があると変形性股関節症に移行しやすい

(股関節痛の教科書 齊藤貴志 他 池田書店)

変形性股関節症の原因の80%は二次性によるものと言われています。

要するに元々股関節に何かしらの問題がある方が、40~50代になり筋力や柔軟性などが衰えてきて発症するパターンが多いと思われます。

また、重量物作業(重たい荷物を持ち運ぶ)や激しいスポーツ、肥満なども悪化させる要因といわれております。

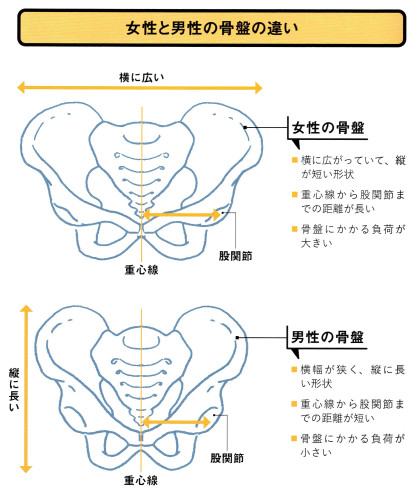

【性別による違い】

変形性股関節症は、男性よりも女性の方が圧倒的に多いといわれております。

理由は解明されてはおりませんが、骨盤の形が違うことが要因の一つではないかと言われております。

骨盤の形は男女で違う

(股関節痛の教科書 齊藤貴志 他 池田書店)

女性の骨盤は産道があるため男性よりも横に広がっており、股関節の位置も外側になっています。

関節の位置が、身体の中心を通る重心線から離れれば離れるほど、シーソーと同じで負担も大きくなります。

【変形性股関節症についての私の見解】

変形性股関節症になりやすい方は、もともと臼蓋形成不全(股関節のはまりが浅い状態)などがある場合が多いということでした。

しかし、臼蓋形成不全があれば必ず変形性股関節症になるというわけではなく、防ぐことは可能であると思っております。

実際、臼蓋形成不全の方全員が変形性股関節症になっているわけではありません。

一番の問題は、股関節の軟骨が『こすれる』ような状況が日常で起きていることだと思います。

そのため軟骨が摩耗してすり減っていくのです。

一番の原因は、日々股関節に負担がかかる使い方をしていたり、身体の歪みや柔軟性の低下などであると考えております。

●なぜ股関節で『こすれる』状況になるのか?

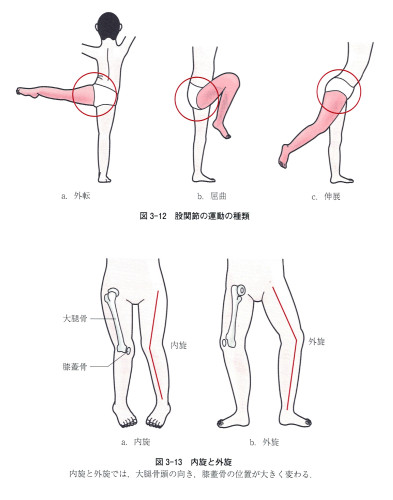

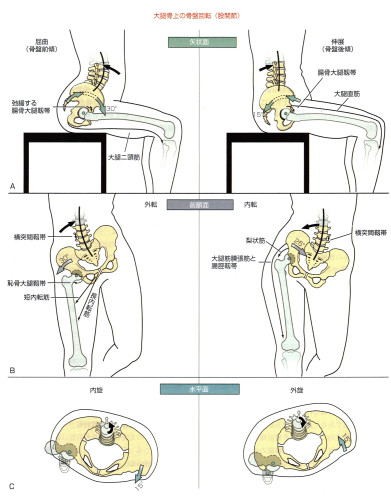

まずは股関節の動きや特徴についてのお話をします。

股関節は骨盤と、大腿骨からなる関節です。

一般的に、股関節の動きといえば、骨盤に対して大腿骨が動くことをイメージされるかと思います。

股関節の動き(大腿骨の動き)

(解剖学講義 改訂3版 伊藤 隆 南山堂)

肩関節と同じで、球関節(ボールジョイント)と呼ばれる関節であり、比較的大きな可動範囲を持っています。

しかし、股関節の動きでは軟骨が『こすれやすい』方向があります。

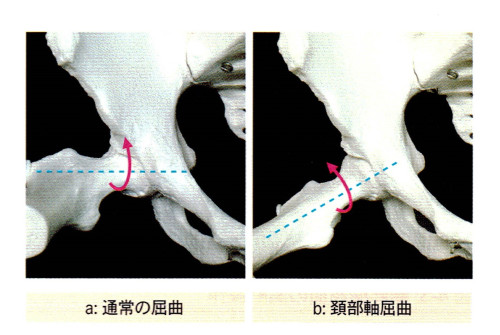

それは、内旋位での屈曲です。

※股関節内旋状態で屈曲をしていくと、90度くらいで股関節の前方は骨と骨とが衝突しやすくなります。

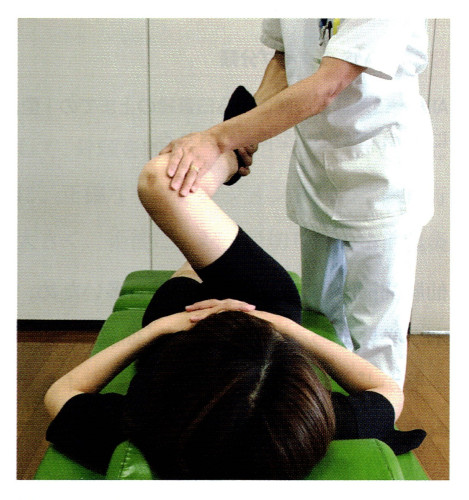

摩擦が起きやすい動き(前方インピンジメントテストとよばれる状態)

(股関節拘縮の評価と運動療法 熊谷 匡晃 運動と医学の出版社)

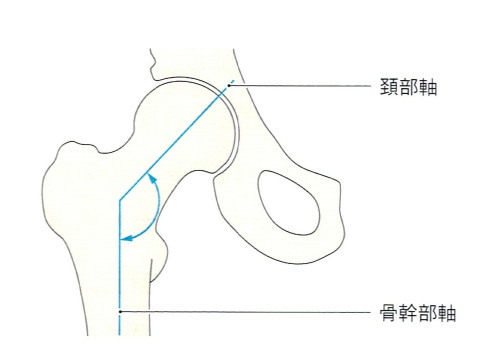

これは大腿骨の形状が関係しています。

大腿骨には「頚部」とよばれる首のような場所があり、骨盤の関節に対して斜め下からつながっています。

この大腿骨頚部の角度のことを頚体角といいます。

頚体角

(股関節拘縮の評価と運動療法 熊谷 匡晃 運動と医学の出版社)

上記の図の「頚部軸」で大腿骨を動かせば自然な骨運動になります。

それは、膝を胸に近づけるように曲げる動き(屈曲運動)であれば、同時に膝が外に逃げるような動き(大腿骨外旋)です。

頚部軸で動かせば『こすれにくく』安全です。

そのため、 大腿骨が内旋した状態で膝を上げるような動きは、頚部軸で動かせていないため、骨と骨がぶつかってしまいよろしくありません。

(※真っすぐ膝を上げる動きも深くなるとよくありません…)

通常の屈曲は骨同士がぶつかりやすい

(股関節拘縮の評価と運動療法 熊谷 匡晃 運動と医学の出版社)

股関節の動きの特徴がわかった所で次に、股関節がこすれてしまう方の「身体の特徴」をお話したいと思います。

私は、「骨頭の被覆度」や「腰椎骨盤リズム」などが関係しているのではないかと考えています。

①骨頭の被覆度について

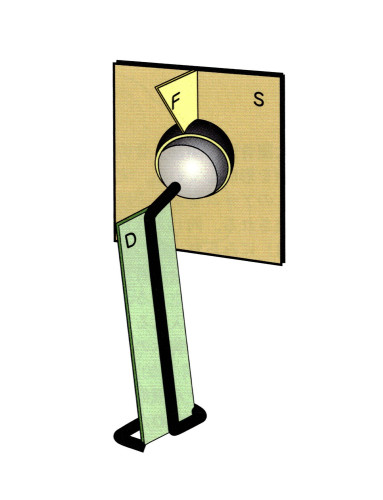

股関節の構造は、受け皿である臼蓋(骨盤)に対して、丸い形の大腿骨骨頭がすっぽりとはまる球関節です。

臼蓋とよばれる骨盤の関節面が、球のような形状の大腿骨骨頭に庇(ひさし)のように覆いかぶさっています。

股関節の模式図(S:骨盤、D:大腿骨、F:股関節)

(カパンジー機能解剖学 Ⅱ 下肢 医歯薬出版株式会社)

股関節は、大腿骨や骨盤の動きにより、はまりが浅くなったり深くなったりします。

この臼蓋(骨盤)が骨頭に覆いかぶさる度合いのことを「骨頭の被覆度」といいます。

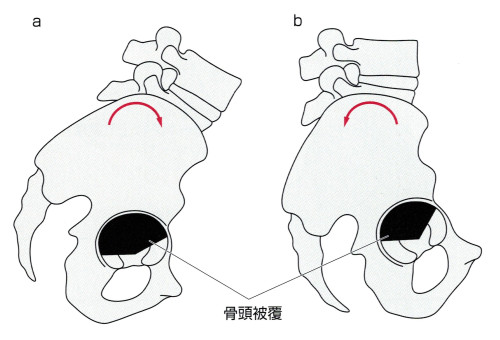

骨頭被覆度と骨盤傾斜

(運動連鎖~リンクする身体 嶋田 智明 文光堂)

ちなみに、立っている時などは前の方が覆われていません。

(これは四足歩行から二足歩行への進化が影響しているとも言われています。)

股関節の構造的特徴

(運動連鎖~リンクする身体 嶋田 智明 文光堂)

このはまりの深さが股関節の摩擦に大きく関係していると思われます。

はまりが深くなる状態(骨頭被覆度が上がる状態)はどういう時なのかを考えてみます。

下記の図をみてください。

(ちなみに、固定された大腿骨に対して骨盤が動く時も、「股関節の動き」になります。ボルトを動かすのかナットを動かすのかの違いです。)

股関節の動き(骨盤の動き)

(筋骨格系のキネシオロジー 監訳者 嶋田 智明 医歯薬出版株式会社)

はまりが深くなる骨盤の状態は、上記の図の左側3つになります。

- 骨盤が前に倒れた時(骨盤前傾=股関節屈曲)

- 骨盤が横に倒れた時(右に骨盤が倒れると右股関節のはまりが深くなります)

- 骨盤が後ろに回旋した時(右後ろに骨盤が回転すると右股関節のはまりが深くなります)

このような骨盤の状態になってしまう原因は、背骨が関係しています。

背骨は身体を支える大黒柱です。

背骨や仙腸関節が歪むと、身体が傾いたり捻じれたりします。

大黒柱が傾くと重心バランスが崩れてしまい、股関節でもバランスを取ろうとして、上記のような歪んだ骨盤の状態で姿勢が定着してしまいます。

このはまりが深くなった骨盤の状態では、股関節で摩擦が起きやすくなっています。

摩擦が起きやすい状況で、日々しゃがんだり身体を屈めたりすることで、どんどん摩擦が起きて軟骨はすり減っていくことになります。

股関節のはまりが「浅すぎ」ても関節が不安定になりますし、「深すぎ」ても『こすれて』しまうので問題になります。

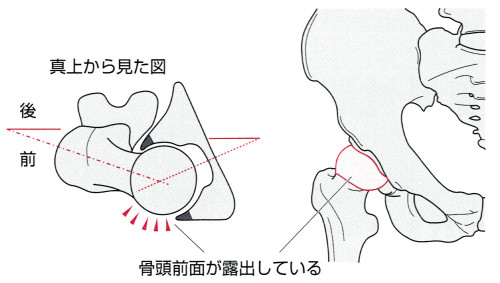

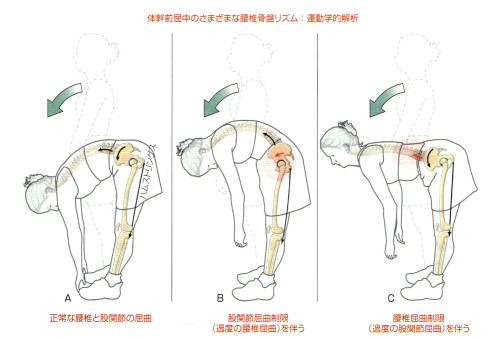

②腰椎骨盤リズムについて

何かの動作をするときには、必ず隣接する関節も連動して動きます。

これを「運動連鎖」といいます。

特に腰椎と骨盤(股関節)の連動のことを「腰椎骨盤リズム」といいます。

骨盤(股関節)を動かす際は、腰椎も連動して動いているんです。

例えば、前屈動作で考えてみます。

下の図を見てください。

腰椎骨盤リズム

(筋骨格系のキネシオロジー 監訳者 嶋田 智明 医歯薬出版株式会社)

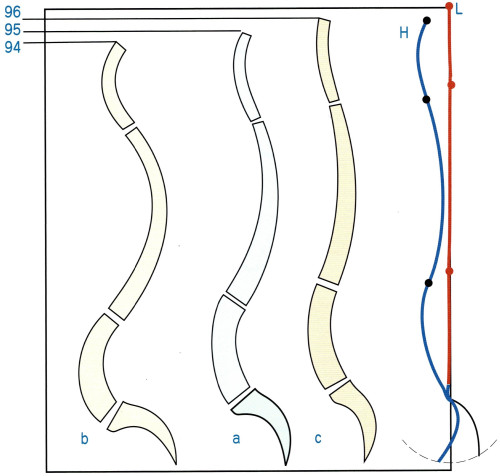

・Aは正常な連動を示しています。

腰椎と骨盤どちらも動いている状態。

・Bは骨盤の動きに制限あり。

骨盤は硬くて動けていないので、腰椎だけで動いている状態です。

※骨盤の動きは、相対的に股関節の動きでもあるので、股関節屈曲制限といえます。

・Cは腰椎の動きに制限あり。

腰椎が動かず、骨盤だけが動いている状態です。

※過度の股関節屈曲の動きです。

このように、どこかに動きにくい関節があれば、連動している近くの関節は動き過ぎないといけなくなります。

動き過ぎないといけない関節は『こすれやすく』なり、摩擦により軟骨もどんどんすり減っていきます。

股関節に負担がかかっている方は、腰椎や仙腸関節などが固まって動きにくくなり、「腰椎骨盤リズム」が崩れている場合が多いと思います。

【最後に】

今回のブログでは、背骨や骨盤(仙腸関節)の問題が、変形性股関節症にとても関係しているということをお伝えしたくて書いてみました。

わかりにくい部分や、お聞きしたいことなどございましたら、当院のLINEなどでお気軽にお問い合わせください。

当院のパーマー系カイロプラクティックでは、背骨や骨盤の歪みを改善する治療が可能です。

それにより、股関節にかかる負担を減らすことができます。

(軟骨の変形自体は元に戻りません。)

背骨の早期治療により、軟骨が変形していくことを防ぎ、痛みのない健康的なお身体を手に入れましょう!

※関節の問題は、関節の治療により改善します。

いくら筋肉の治療しても改善しません。

- 関節の治療の必要性についてはこちらに書いております。

顎関節について

かずあき鍼灸整骨院です。

今回は、カイロプラクティックの観点から顎関節(がくかんせつ)について書きたいと思います。

あごの関節のことなのですが、この関節に問題があると日々の生活に支障をきたすようになります。

【顎関節チェック】✔

- 顎に痛みがでることがある

- 口を大きく開けられない

- 顎を動かすと音がする

- 口を開けるときに頬の盛り上がり方に左右差がある(鏡を見ながら確認)

※これらが当てはまる場合は、顎関節に問題があるかもしれません。

ちなみに、顎関節に問題がある方は口腔外科や歯科で診察を受けると「顎関節症」の診断を受けるかと思います。

【顎関節症の定義】

顎の関節とその顎に関連する筋肉(咀嚼筋)の病気

【顎関節症の分類】(日本顎関節学会)

咀嚼筋痛障害(I型)

顎関節痛障害(II型)

顎関節円板障害(III型)

変形性顎関節症(IV型)

※詳しくはこちらから(日本顎関節学会)

顎関節症のなかには分類もいくつかありますが、とにかく顎関節が正常に動かせていない状態です。

顎関節の機能不全といえます。

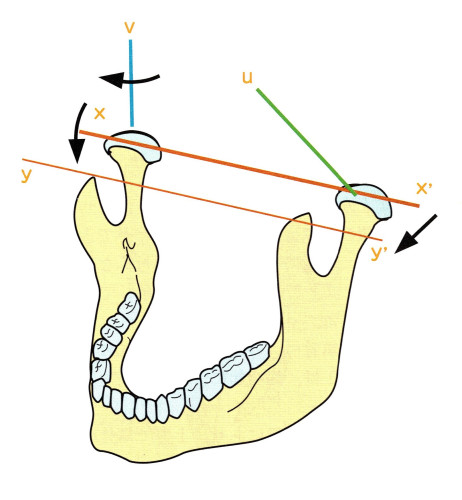

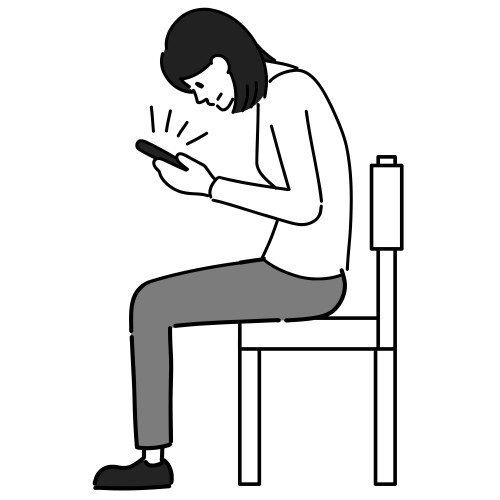

【顎関節の構造】

顎関節は、下顎骨という骨が左右二つの関節で、側頭骨(頭の骨)とつながっています。

下顎骨は左右二つの関節で側頭骨につながる

(カパンジー機能解剖学 Ⅲ脊椎・体幹・頭部 医歯薬出版株式会社)

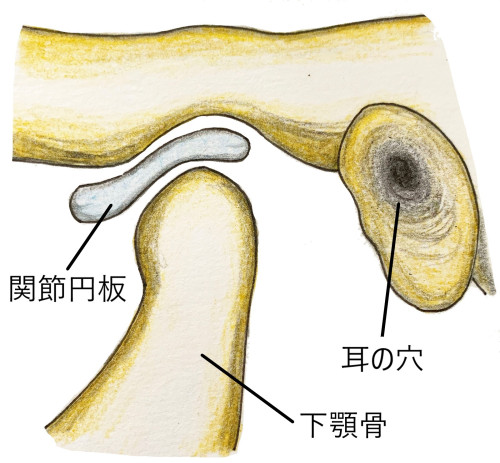

また、顎関節には関節円板とよばれるクッションがあります。

顎関節を動かすときに、この関節円板が骨と一緒に動いてくれるので、滑らかに関節を動かすことができます。

関節円板のイメージとして、下顎頭に帽子のように被さっています。

関節円板の働きはとても重要

【顎関節症の原因】

顎関節症の原因としてよく一般的に言われるものとしては、

- 歯の噛み合わせ

- 同じ方でばかり噛む(片側噛み)

- 歯ぎしり

- 食いしばり

- うつ伏せ寝

- 頬杖

などがあります。

日々の癖で、顎関節を左右同じように使えていないと、関節や筋肉のバランスが崩れてきます。

【カイロプラクティックの観点から考える重要な原因】

①姿勢の影響

顎関節に負担がかかる原因として、姿勢がとても関係しています。

猫背やストレートネックになると、頭の位置が背骨よりも前に位置してしまい余計に顎関節に負担がかかります。

(※頭部前方位姿勢=Forward Head Posture,FHPとよばれます)

悪い姿勢であごに負担がかかる原因は、顎関節には多くの筋肉が付着しており、側頭骨や肩甲骨にもつながっていることが関係しています。

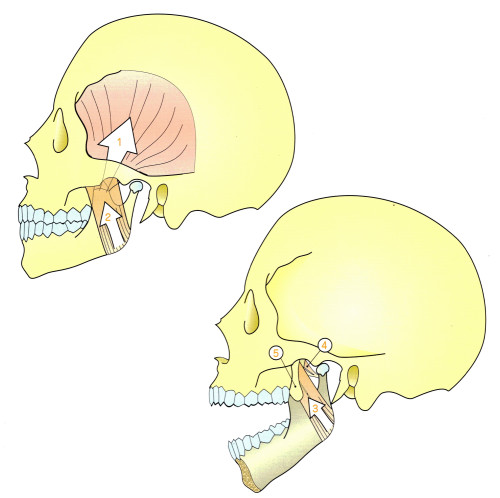

口を閉じる筋肉(咀嚼筋)

口を開く筋肉

(カパンジー機能解剖学 Ⅲ脊椎・体幹・頭部 医歯薬出版株式会社)

頭の位置や肩甲骨の位置が悪くなると、それらの筋肉が引き延ばされたり縮こまったりしてしまい、筋肉のバランスが崩れてきます。

関節円板にも付着する筋肉(外側翼突筋といいます)がありますので、その筋肉が緊張状態であれば関節円板の位置も(前方変位)動きも悪くなり、クリック音や引っかかり、痛みなどの原因になったりします。

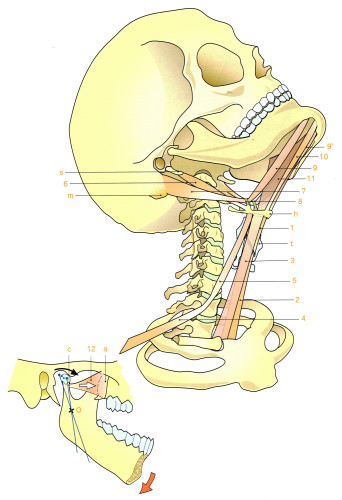

②頚椎の可動性

頚椎と顎関節は連動をしていますので、頚椎の可動性が悪くなると口を開きにくくなってしまいます。

顎関節症の方の多くは、頚椎の"ある重要な動き"がとても悪くなっています。

(※逆もしかりで、顎関節の治療をすると頚椎の動きも改善することがあります)

ストレートネックの方や、下ばかりを見ている方は要注意です!

下ばかり見ている方は頚椎も顎関節も悪くなる

【当院での治療方法】

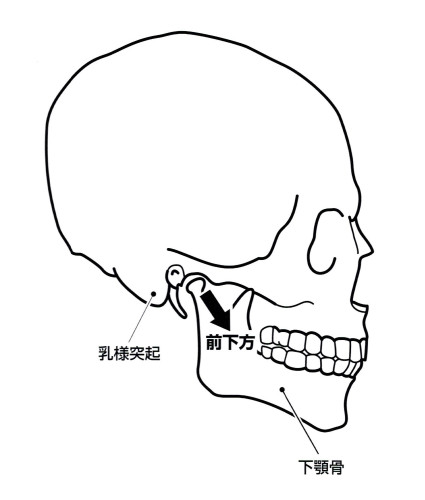

あごに問題のある方々は、左右の顎関節が同じように動いていません。

またミリ単位での関節のズレもあります。

片方が動き過ぎて(オープン側)、片方が動きにくく(クローズ側)なっています。

それらを検査や触診で見極めて、矯正により位置を整えていきます。

下顎骨右側前下方変位

(カイロプラクティック マニュアル 四肢編 医道の日本社)

顎関節の治療だけではすぐにまたズレてしまいますので、骨盤から背骨にかけて全身的に身体の癖を取り除き、姿勢を改善してズレにくい状態にしていきます。

顎関節の問題はパーマー系カイロプラクティックにより対応可能です!

※長い間顎関節に負担をかけられている方は、関節円板の傷みがひどくなっていることが予想されます。

その状態では顎関節のズレを戻してもまた元の悪い状態に戻りやすくなってしまっています。

手遅れになる前に早めの治療をおススメいたします。

- 姿勢の重要性についてはこちら

- 関節の治療の必要性についてはこちら

運動機能の衰えを感じる方は将来…!?

かずあき鍼灸整骨院です。

日常生活や運動時に、以前よりも動きにくさを感じる場合は、運動機能が衰えてきていることが考えられます。

(運動機能の衰えは20代半ばから少しずつ始まるといわれています)

身体の歪み・関節の硬さ・筋力低下などがあると、身体を動かしにくくなります。

これを言い換えますと、運動器の機能低下という状態です。

(※運動器=骨・関節・筋肉・神経などの総称)

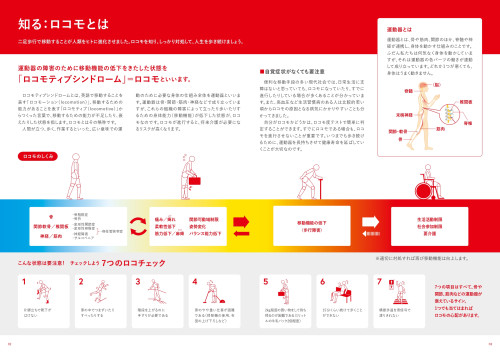

ちなみに、ロコモティブシンドロームという言葉をご存じでしょうか?

言葉の定義といたしましては、

「立つ」「歩く」など移動するための能力が衰えた状態のこと

と言われています。

(ロコモーション locomotion=移動)

これはまさに、運動器の機能低下と同じ意味です。

※ロコモティブシンドロームの公式サイトはこちら

ロコモとは?

(日本整形外科学会 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト)

ロコモティブシンドローム(以下ロコモ)は、軽い方も含めると全国に約4500万人と推定されるそうです。

全人口の約1/3以上になるので、かなり多いですね…。

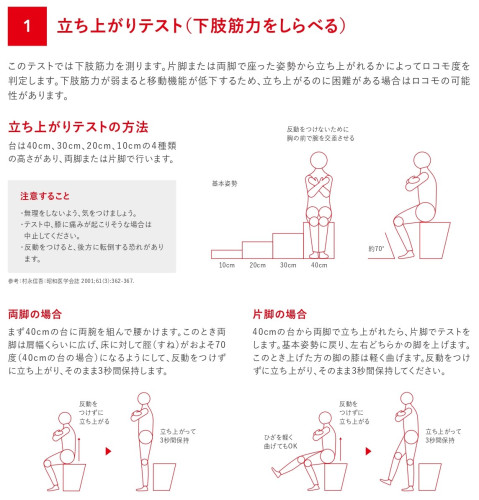

【簡単なロコモチェック✔】

・片脚立ち上がりテスト

反動をつけずに片脚で40cmの椅子から立ち上がれますか?

片脚で立ち上がれますか?

(日本整形外科学会 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト)

※立ち上がれなければ、ロコモだといわれています。

他にも検査は色々あるので、詳しくは上記のリンクからご覧ください。

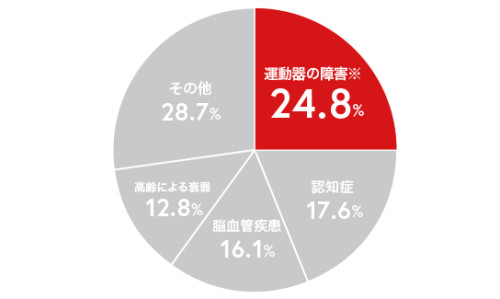

ちなみに、このロコモが今とても社会問題になっています。

ご存じの通り、我が国は未曽有の高齢化社会になっております。

膨張した介護費や医療費により、国や自治体の財政が圧迫されています。

ロコモはこの介護費や医療費に大きく関与しています。

厚労省が出しているデータによりますと、介護になる原因の第一位はこの運動器の障害と言われています。(約25%)

要支援・要介護の原因

(厚生労働省2019年国民生活基礎調査の概況より改変)

恐いことに、関節や筋肉が衰えているロコモの方は、進行すると将来介護を受けることなるかもしれません。

できることなら、最期まで人の手を借りず自分の足でトイレにも行けて、ピンピンコロリで人生を全うできれば幸せだと私は思います。

その為にも、ロコモを予防して健康を貯金しておかなければなりません。

このように、ロコモは個人の生活の質や、国の未来に大きく関係しています。

また、ロコモを防ぐためには、筋肉を維持することがとても重要だと言われています。

そのため、日常生活だけでは筋力は向上しませんから、筋トレを習慣にしていかなければなりません。

足腰を鍛える筋トレ

しかし、ここで問題があります。

背骨やその他関節の歪みがあり、関節が硬くなっている場合や、変形性の関節症の方などは、効率的に筋トレができません。

筋肉を鍛えようとしても、関節が滑らかに動かせないので、摩擦により炎症が起きて痛みが出たり、関節軟骨が更にすり減ってしまいます。

変形性膝関節症の方が、膝の筋肉を鍛えてもいっこうに膝の痛みが取れない場合など、まさにこのパターンです。

(※膝を曲げられないのに無理に動かそうとすることは、余計に関節を破綻させる行為です!)

筋力も大事ですが、まずは関節が滑らかに動かせることのほうが重要なんです。

これをモビリティファーストといいます。

(モビリティ:動き)

関節がスムーズに動く状態であれば、筋トレや有酸素運動などが安全かつ効率的に行えます。

このように段階を経て、少しづつ筋力をつけていき、ロコモを予防することが大切です。

筋トレの前にまずは痛みがなく関節がスムーズに動かせることが大切

パーマー系カイロプラクティックでは、関節の問題を解決しモビリティ(関節の動き)を改善することが可能です!

関節の問題は、筋肉の治療だけでは改善しません。

どこの関節に問題があるかを、検査や触診により見つけ出し、それを整える治療を行わない限り治ることはありません。

※関節の治療の重要性についてはこちら

今現在の身体は、今迄の習慣により作られています。

悪い使い方をしたり、正しい治療によるメンテナンスをしていなければ、良い状態は保たれていないことでしょう。

ということは、未来の身体はこれからの習慣により作られます。

5年後10年後の将来を見据えて、今からできることをしていきましょう。

運動器の機能改善は、当院にお任せください!

当院では、

- 「ロコモを予防して充実した人生を送りたい」

- 「好きな運動をいつまでも続けたい」

と思われている方々のお力になれると思います。

※ちなみに、運動(スポーツ)を楽しめる状態というのは、まずは日常生活に何不自由なく過ごせている状態でなければなりません。

日常動作で痛みなどがある状態では、安全にスポーツを行うことは難しく、続けていると更に身体の状態は悪化していきます。

腰痛について

かずあき鍼灸整骨院です。

腰痛についてお話したいと思います。

(ここでは、筋肉や関節が原因の慢性腰痛についてお話します)

腰痛と一言にいいましても種類や原因は様々です。

しかし、ひとつ言えることは「物理的に腰で身体を支えにくくなっている」ということは共通していると思います。

腰椎に構造的な破綻または、"歪み(ひずみ)" があると予想されます。

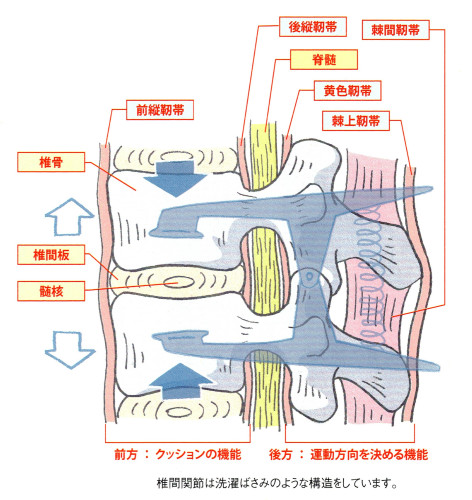

頚椎のブログの時もお話しましたが、腰椎にも元々備わっているクッション機能があります。

それが生理的弯曲といわれる腰のカーブです。

腰椎はもともと前に反っていてカーブがある

腰椎全体として前に弯曲することでバネになり、負担がかかった時に力を逃がしてくれます。

正常の腰のカーブは、半径19センチ程度の弯曲と言われています。

腰のカーブを作っているのは椎間板です。

椎間板の前方はもともと広くなっており、それを積み重ねるとカーブが作られます。

頚椎や腰椎の椎間板はもともと前方の幅が広い

中腰や丸まった姿勢が多い方は、椎間板の前方が圧迫されてどんどんへちゃげてきます。

腰痛をお持ちの多くの方は、日常生活において腰を丸めて屈んでいるのではないでしょうか。

左:正しい屈み方 右:腰を丸めた間違った屈み方

(NSCAジャパン「美しい姿勢で持ち上げよう!」リーフレット引用)

このような悪い屈み方をしていると、椎間板が圧迫されて腰のカーブが無くなり、クッション性のない腰になってしまいます。

そうなると、腰椎で負担を逃がせられなくなり、周りの筋肉や靭帯などを傷めやすくなり腰痛になってしまいます。

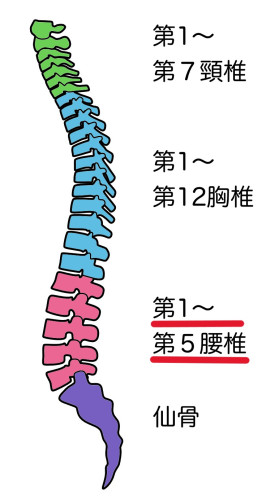

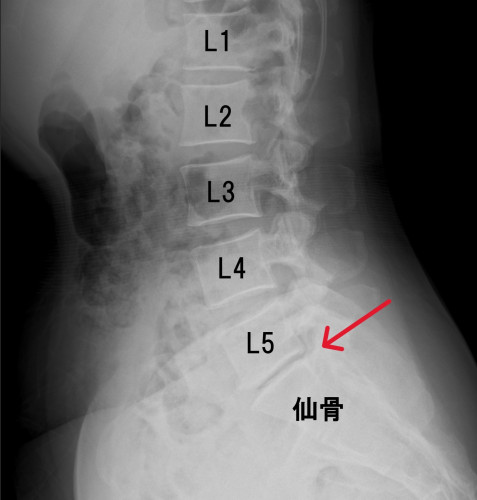

ちなみに、一番下の腰椎(第5腰椎)は、体重の半分の重みを支えていると言われています。

ここは背骨という柱のつけ根にあたる部分ですので、負担がかなりかかります。

椎間板ヘルニアやぎっくり腰も第5腰椎が原因のことが多いんです。

薄くなった第5腰椎椎間板

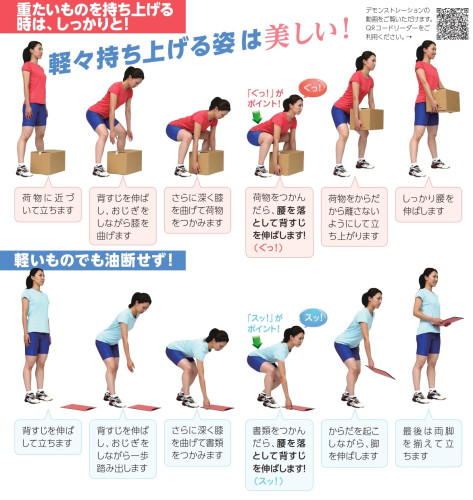

椎間板の負担を減らすためにも、腰椎ではなく股関節を曲げるように意識しないといけません。

股関節を使った屈み方を「ヒップヒンジ動作」といいます。

股関節を使った正しい屈み方であるヒップヒンジ動作

(NSCAジャパン「美しい姿勢で持ち上げよう!」リーフレット引用)

ヒップヒンジは、しっかりと腰を落とし股関節や膝を曲げた屈み方であり、 腰椎は丸まっていない動き方になります。

日頃からこのような動き方を習慣づけることで、腰痛を防ぐことができます。

また、椎間板がへたり腰のカーブが無くなること以外にも、逆に反りすぎて腰痛になる場合もあります。

いわゆる「反り腰」といわれるものです。

図のbが反り腰(弯曲が強い腰椎)

(カパンジー機能解剖学 Ⅲ脊椎・体幹・頭部 医歯薬出版株式会社)

もともとの生まれ持った骨格も関係するのですが、どうしても腰が反りやすい方はおられます。

反り腰の原因の多くは、頚椎や胸椎など腰よりも上の部分が硬くなって身体を支えにくくなり、腰で負担を逃がさないといけなくなって反ってしまいます。

また、股関節周りの筋肉の硬さや、背筋・腹筋のアンバランスなども影響して、骨盤が前に倒れて(骨盤前傾)反り腰になるパターンもあります。

腰が反ってしまうと、椎間板よりも後ろにある「椎間関節」という部分に負担がかかってしまい、痛みになったりします。

椎間関節は背骨の後ろで連結している

(腰痛を治すからだの使い方 伊藤 和磨 著 池田書店)

腰痛について要約しますと、もともとの腰椎のカーブが正常から崩れていることが多く、カーブが無くなったり逆に反りすぎたりすることで発症していることがほとんどです。

【朝一の腰痛について 】

人の身体は、睡眠中に副交感神経(自律神経)の働きにより回復してくれます。

本来、朝起きると疲れもとれ、身体も楽になっているはずです。

それが、朝起きて「重だるさ」や「疲れ」、「痛み」などを感じるのであれば、寝ている時に回復が追いつかないくらい悪い状態であるということです。

仕事や家事などをしていて、「夕方だんだんしんどくなってくる」場合の方がまだマシです。

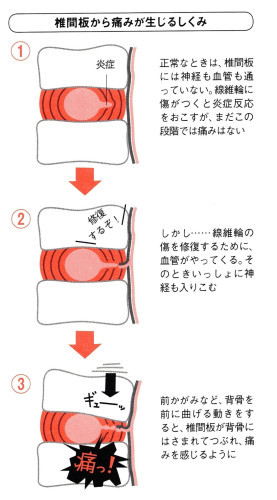

ちなみに朝一の腰痛についてのメカニズムをお話しします。

特に起床後2~3時間は、腰痛の方にとっては「デンジャラスタイム」と呼ばれています。

なぜなら、起床時は椎間板に水分が戻り膨らんでいるといわれます。

腰に炎症がある場合は、椎間板などが更に腫れている状態になります。

腫れて圧力が高くなると、前かがみのような椎間板が押しつぶされる負担がかかった時に、より痛みを感じることになります。

もともと椎間板は痛みを感じないはずだが…

(一生痛まない強い腰をつくる 金岡 恒治 著 高橋書店)

また、筋肉や靭帯も動き始めは固まっています。

起きて動きだしていると、重力の負担により椎間板の水分がまた抜けていき膨らみも変わってきます。

椎間板の腫れや、筋肉や靭帯の柔軟性も戻ることで痛みが軽減してくるのが特徴です。

【他の原因による腰痛 】

腰痛には重症度や緊急性が高いものも隠れていたりします。

- 内臓疾患(腎臓疾患・婦人科疾患・腹部大動脈瘤など)

- 感染(化膿性脊椎炎など)

- 骨折(椎体圧迫骨折など)

- 悪性腫瘍(脊椎腫瘍・脊髄腫瘍など)

これらは、放っておくと大変なことになりますので、病院での早期発見早期治療が必要です。

ほんの一例ですが、簡単なチェック項目を書いておきます。

●このような方は ✔

- 病院で腰痛の診察を受けたことがない

- 50代以降で長引く腰痛

- 尻もちをついてから腰が痛くなった

- 微熱が続いている

- 腰痛以外にも内臓に関係する症状がある

- 安静にしている時でも腰が痛い

- 体重減少がみられる

どれか当てはまる方は、一度病院の受診をお勧めいたします。

病院でしっかり診察も受けられて上記の疾患を除外できている場合は、運動器(筋肉や関節)の問題が考えられます。

運動器の問題は当院にお任せください!

当院のパーマー系カイロプラクティックでは、椎間板にアプローチをし、腰のカーブを改善する治療が可能です。

また、反り腰の方にも骨格・骨組みのアプローチにより対応可能です。

(残念ながら骨や軟骨自体が変形したものはもどせません…)

背骨の早期治療により、骨や軟骨が変形するのを防ぎ、痛みのない健康的なお身体を手に入れましょう!

※腰椎のカーブは、いくら筋肉の治療しても改善しません。

関節の問題は、関節の治療により改善します。

- 関節の治療の必要性についてはこちら

- ぎっくり腰についてはこちら

- 坐骨神経痛についてはこちら