blog

頚椎について

かずあき鍼灸整骨院です。

頚椎の重要性や、慢性的に悪くなっている方の原因について書きたいと思います。

※寝違えを繰り返す方・普段から首がしんどい方・交通事故などで首を痛めている方は特にお読みください。

首のカーブが崩れている可能性があります。

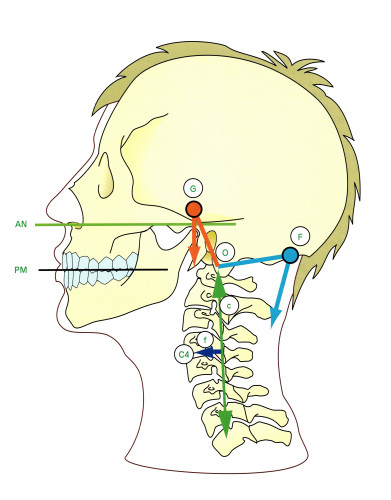

G=頭の重心 O=支点 ※頭は常に前に倒れようとしている

(カパンジー機能解剖学 Ⅲ脊椎・体幹・頭部 医歯薬出版株式会社)

いきなりですが、質問です。

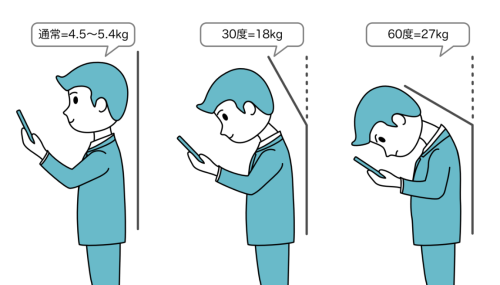

Q.頭の重さは何キロでしょうか?

A.頭の重さは約5kgだと言われています。

(体重の約8% 約4~6kg)

想像してみてください。

5kgって結構重たいです。

スイカ(通常サイズ程度)やボウリングの球(約11ポンド)くらい重たいものが、小さな首の骨に支えられています。

頭はスイカくらい重たい

その頭の重みを普段は感じることはあまりないと思います。

無意識に首が頑張って支えてくれているんです。

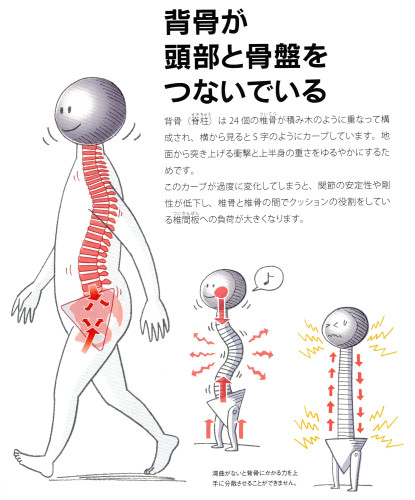

重たい頭を支えるために、頚椎には元々備わっているクッション機能があります。

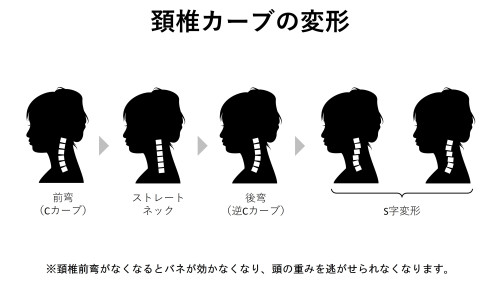

それが首のカーブです。

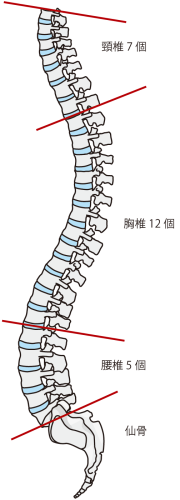

首や腰はもともと生理的前弯といって前カーブが存在しています。

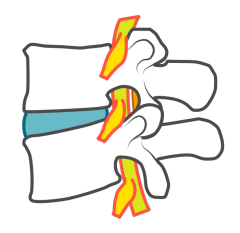

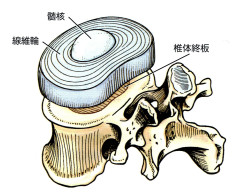

このカーブを作っているのは、頚椎の間にある椎間板という軟骨のおかげです。

椎間板は前が厚くなっているので、それが積み重なることでカーブが作られます。

椎間板の前方が広いから前カーブになる

この前弯とよばれるカーブのおかげで、重力の負担がかかった時に頚椎全体がバネのようにしなり力を逃がしてくれます。

このバネの働きが無くなると筋肉や靭帯、軟骨の負担も増えるので、痛めやすい状況になってしまいます。

Q.では、こちらが「頚椎が悪いなぁー」と客観的に判断するのはどういう場合でしょうか?

A.基本的には、「機能的かどうか?」をみています。

(頚椎がちゃんと関節の仕事ができているかです)

※普段、首が「痛い」か「痛くない」かは客観的な目安になりません。

動きなどの「機能性」の判断が重要です。

頚椎が機能的かどうかの判断は、

①首をちゃんと動かすことができるか?

②首のカーブは保たれているか?

③頭が頚椎の真上で支えられているか?

などが基準となります。

頭が頚椎の真上で支えられているか?

(筋骨格系のキネシオロジー 監訳者 嶋田 智明 医歯薬出版株式会社)

※ちなみに、首に全く症状がない方でも首が悪い場合があります。

その場合、他の部分が首をかばって耐えていたりします。

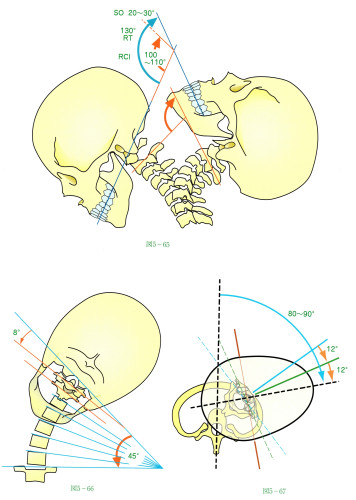

では、どれくらい頚椎が動くのかをご自身で確認してみましょう。

【check】

- 上を向けるか?(おでこからアゴのラインが水平になるか)

- 下を向いて突っ張りがないか?

- 左右同じように向けるか?

- 左右同じように倒せるか?

※どなたかに写真を撮ってもらってもいいですし、目を閉じて動かし、止まる時の硬さの左右差を繊細に感じるようにしてみてください。

これらの動きが悪かったり左右差がある方は、頚椎の機能が悪くなっています。

頚椎の可動域

(カパンジー機能解剖学 Ⅲ脊椎・体幹・頭部 医歯薬出版株式会社)

Q.では、頚椎が動きにくいとはどういう状態でしょうか?

A.頚椎のカーブが崩れ、関節が捻じれていたり傾いたりしている状態といえます。

※筋肉の硬さというより、関節の硬さが原因になります。

その状態では、椎間板も硬くなっている所が必ずあるはずです。

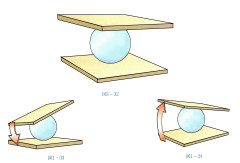

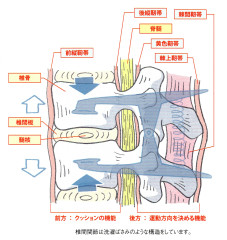

椎間板の中には髄核とよばれる「コロ」のようなものが存在しています。

これが頚椎を動かす際に支点となります。

椎間板が圧迫されている状態では、そのコロも圧迫されているので、頚椎も動きにくくなります。

(筋骨格系のキネシオロジー 監訳者 嶋田 智明 医歯薬出版株式会社)

椎間板の髄核は球のようにふるまう

(カパンジー機能解剖学 Ⅲ脊椎・体幹・頭部 医歯薬出版株式会社)

つまり、背骨の動きが悪い方は、椎間板も圧迫されて髄核も硬くなっているということになります。

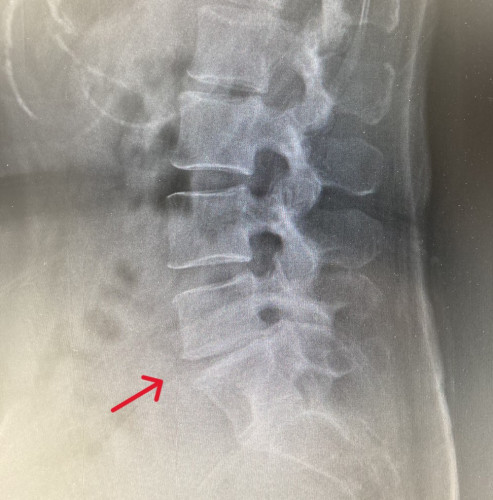

※首のカーブや歪みの確認は、触診やレントゲンが確実ですが、頚椎の動きが悪い方は、首のカーブも崩れていると予測ができます。

Q.では、椎間板はどの状態で一番負担がかかるのでしょうか?

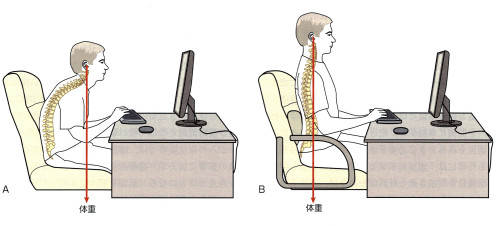

A.背骨が前に倒れる状態が一番の負担となります。

首であれば下を向いた状態。

胸椎であれば猫背で丸まった状態。

腰であれば中腰などで丸まった状態。

日常生活においてこのように負担をかけている場面がかならずあるはずです。

ちなみに、電車などに乗ると、皆さんが下を向いてスマホをみており異様な光景ではあります。

(私はいつも「皆さん首に負担をかけているなー」と思って拝見しております。)

下を向いた悪い姿勢

このように背骨が前に倒れるような状態で、潰されるような力が加わり、徐々にカーブは無くなっていきます。

このカーブが無くなった状態の首は「ストレートネック」と呼ばれています。

ストレートネックになると頭の重みを支えにくくなりますので、痛みやしびれ、他の部分の痛みなどの症状がでてきたりします。

負担が続くと、ストレートネックから更に変形が進んでいきます。

変形が進むと元の首のカーブに戻ることが困難になります。

今回のブログで一番お伝えしたかったことは、頚椎は前に傾けば傾くほど負担が増えていくということです。

日常生活において、工夫をして下を向く時間をできるだけ減らしてみてください。

頚椎にかかる負担は必ず変わります。

少しずつ生活習慣を変えてお身体を守ってあげてください。

将来のお身体は、今の使い方で変わってきます。

顔を上げた正しいスマホを見る姿勢

当院のパーマー系カイロプラクティックでは、椎間板にアプローチをし、首のカーブを改善する治療が可能です。

(残念ながら骨や軟骨自体が変形したものはもどせません…)

※頚椎のカーブは、いくら筋肉の治療しても改善しません。

関節の問題は、関節の治療により改善します。

関節の治療の必要性についてはこちら

背骨の早期治療により、骨や軟骨が変形するのを防ぎ、痛みのない健康的なお身体を手に入れましょう!

- 寝違えについてはこちら

- 頭痛についてはこちら

- 肩こりについてはこちら

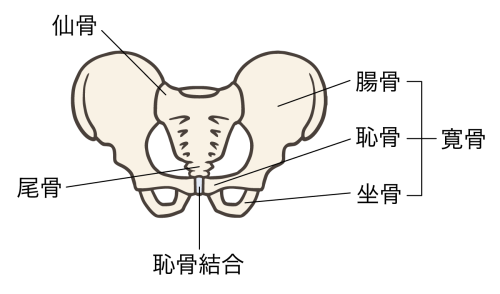

骨盤は歪む?歪まない?

かずあき鍼灸整骨院です。

骨盤について書きたいと思います。

巷でよく、「骨盤の歪み」や「骨盤矯正」という言葉を耳にします。

骨盤は本当に歪むのでしょうか?

私の意見といたしましては、骨盤は歪みます。その場合、1㎜~3㎜程度ですがズレは存在しています。

ご存じない方も多いと思いますが、治療業界において骨盤が歪むか歪まないかは、昔からずっと議論されている問題なんです。

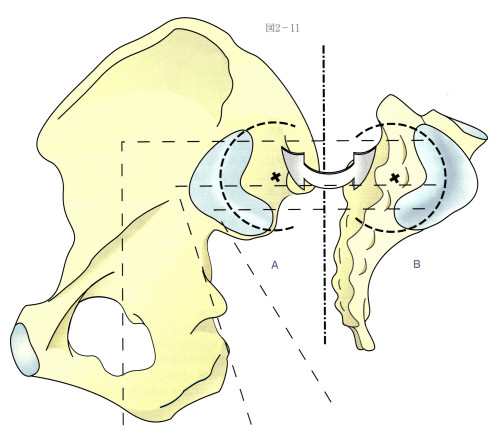

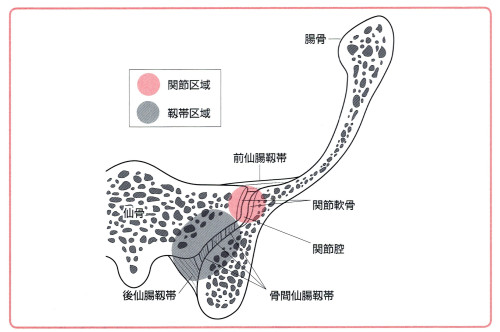

ちなみに、ここでいう「骨盤」とは、仙腸関節のことを指すのですが、「関節」というだけあって数ミリですが可動性があります。(この部分に関してはどなたも異論はないと思います。)

※関節についてや“ズレ論争”についてはこちら

仙腸関節の関節面 (左:腸骨 右:仙骨)

(カパンジー機能解剖学 Ⅲ 脊椎・体幹・頭部 医歯薬出版株式会社)

仙腸関節を上から見た図

(仙腸関節の痛み 診断のつかない腰痛 村上 栄一 著 南江堂)

そもそも、カイロプラクティックのテクニックであるガンステッドテクニックでは、土台となる骨盤(仙腸関節)から背骨にかけてのズレを見つけてそれを矯正により改善させる治療法です。

骨盤はズレるという大前提のもとに成り立っているテクニックなのです。

しかし、なぜ骨盤が「歪む」のか「歪まない」のかの議論が起きているのでしょうか?

私は、共通言語がないことが原因だと思っています。

共通言語は「触診」だと考えています。

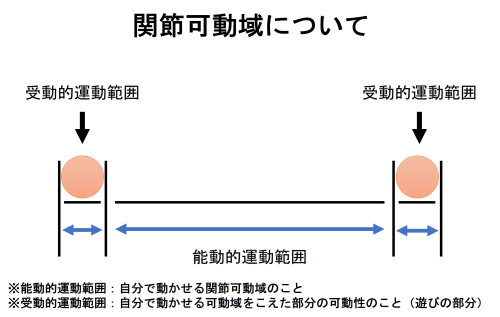

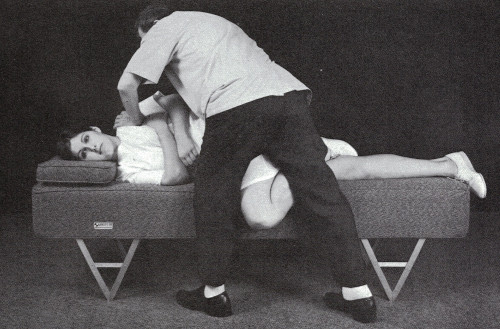

カイロプラクティックにおいて仙腸関節の動きを確認するときは、モーションパルペーション(動的触診)という検査を行います。

一つの骨に触れておき、動かしながら「関節の遊び」の部分の繊細な数ミリの動きを確認していきます。

こちらが微妙に動きを誘導しながら、腸骨や仙骨の可動性を見極めていきます。

これがとても難しくすぐには習得できません。

何年も意識して触診の練習をしていないと骨盤のズレを見分けることは不可能です。

(※触診は簡単ではありません。私も最初は仙腸関節のズレを見分けられるのかと半信半疑でした。しかし、鉄工所の方が1ミリの100分の1⦅10ミクロン⦆の金属表面の凹凸を見分けられるのと同じで、鍛錬すれば可能になります。)

例えば、人間に変わって機械などで触診と同じことができるようになれば、それが共通言語になりうると思うのですが、今のところ存在しません。

他にもズレの見極めには、他動運動や自動運動、脚長差やアライメントなども参考にして、モーションパルペーション(動的触診)とつじつまが合うかなども確認します。

また、ガンステッドテクニックにおいては、レントゲン写真を独自の読影法を用いてどのようにズレているか(変位:リスティングといいます)を分析します。

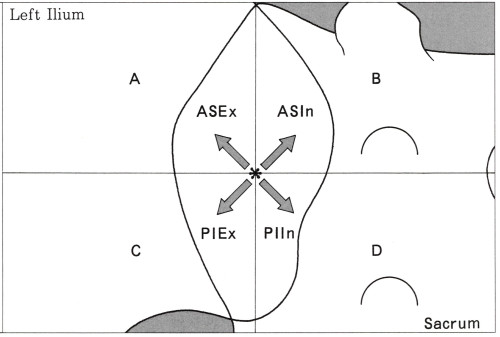

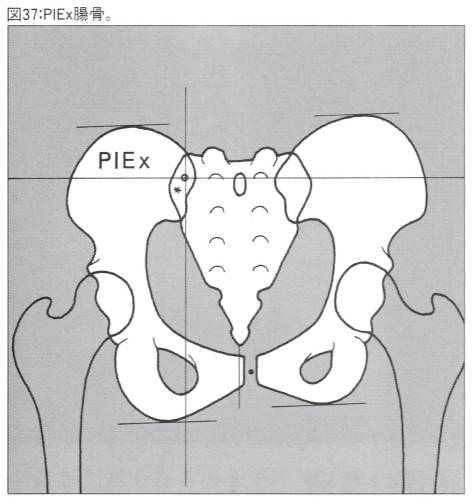

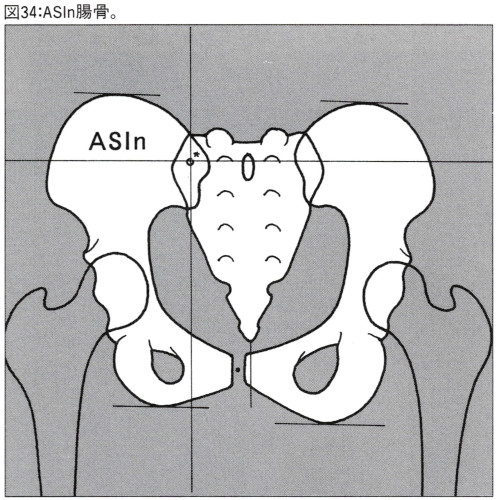

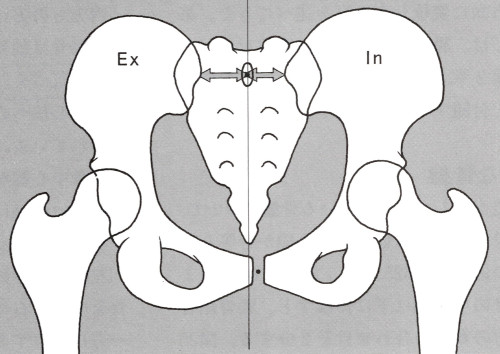

ちなみに、腸骨の歪み(変位)は8通り(片方のみで)、仙骨の歪み(変位)は6通り見分けています。

【腸骨の変位】

PI、AS、EX、IN、PI-EX、PI-IN、AS-IN、AS-EX

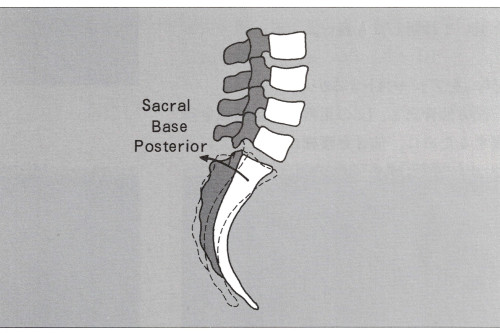

左仙腸関節を後方から見ている図

複合的に変位する方向の可能性を示している

(ガンステッドカイロプラクティック科学&芸術 ルネッサンスジャパン 塩川満章)

【仙骨の変位】

P-R、P-L、PI-R、PI-L、ベースポステリア、エイペックスポステリア

仙骨P-L変位

仙骨ベースポステリア変位

(ガンステッドカイロプラクティック科学&芸術 ルネッサンスジャパン 塩川満章)

あくまでも、仙腸関節は全身に約300は存在する関節(滑膜性・線維軟骨性・硝子軟骨性)の中の一つです。

仙腸関節に問題があれば機能改善をしなければいけませんし、問題がなければ特に治療をしなくてもいいと思います。

また、骨盤辺りが痛む(自覚症状)から問題があると決めつけません。

あくまでもズレがあるのか?関節の遊びがあるのか?などの他覚所見が重要になります。

私は、「骨盤は歪まない」と考える方の意見も理解できます。

これまでに私も解剖実習を何回か経験しましたが、仙腸関節について「これだけ靭帯でガチガチに固まっている関節であれば歪むことなんてないだろう」という考えになるのもわかります。(ホルマリンのタンパク質凝固作用による関節硬化)

また、仙腸関節の動きを確認するときに、隣接する腰椎や股関節が連動して動くので、それらの動きなのか仙腸関節の動きなのかの判別がとても難しいのです。

確実に仙腸関節にだけ力を集めて、ほんの少しの関節の遊びを見極めないといけないのです。

しかし、それは不可能な事ではありません。臨床において、動的触診により仙腸関節の動きやズレを触知して、また矯正によりその機能不全を改善させていることも事実としてあります。

明らかにポストチェックの際に触診の変化を感じますし、自動運動での変化や症状の変化も感じていただいております。

(ガンステッドカイロプラクティック科学&芸術 ルネッサンスジャパン 塩川満章)

本当に骨盤が歪むのか信じられない方は、ご自身の骨盤全体が写ったレントゲン写真をご持参の上ご来院ください。

触診やレントゲン分析をおこない詳しくご説明いたします。

全ての方に、問題になるほどの仙腸関節の歪みがあるわけではないですが、利き手や利き足がある限り左右差は少なからず存在していると思われます。

※ちなみに世間では、仙腸関節の検査や治療をしていないのに、「骨盤矯正」と宣伝している整体院・整骨院・カイロプラクティック院などが見受けられます。

当院で行う パーマー系カイロプラクティックでは、仙腸関節の問題を見極めてそれを解決することができます!

- 姿勢や歪みについて詳しくはこちら

- ボキボキ(スラスト)についてはこちら

- 私がカイロプラクティックを選んだ理由についてはこちら

身体の歪み・姿勢について

かずあき鍼灸整骨院です。

身体の歪み・姿勢について書きたいと思います。

まず、良い姿勢・悪い姿勢とはどのようなものを指すのでしょうか?

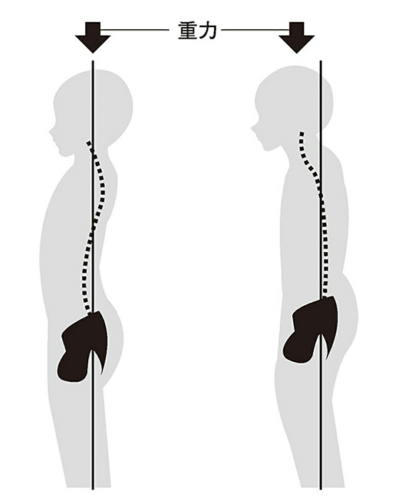

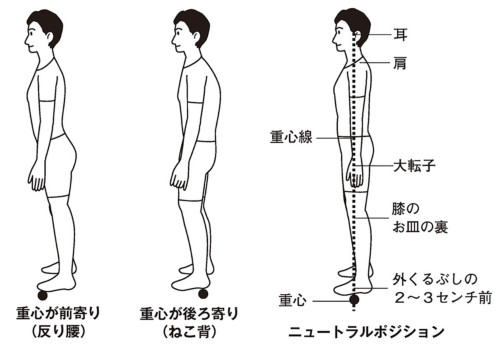

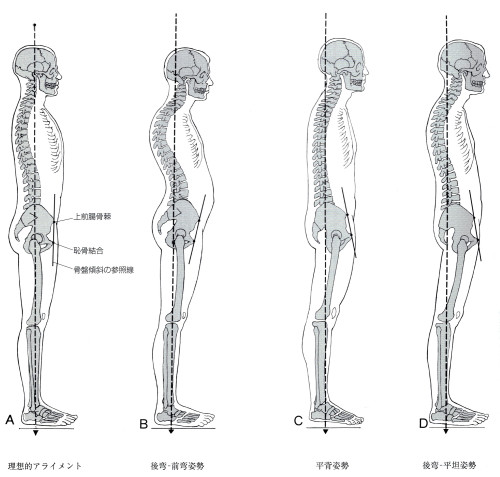

ずばり、良い姿勢とは、「重心線が理想的な位置を通っている姿勢」のことです。

簡単にいうと、背骨の真上に頭がしっかりと乗っている状態のことです。

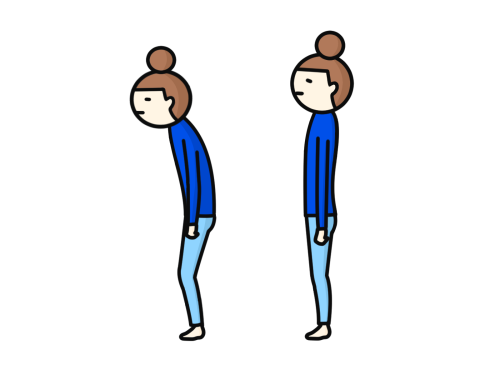

左:頭が背骨に乗っている 右:頭が前方に位置している

(姿勢の本 山口 正貴 著 さくら舎)

ほとんどの悪い姿勢では、頭が前方に位置しており、背骨が前に倒れようとしています。(上の図の右)

背骨が前に倒れようとすると、椎間板や靭帯、筋肉にとても負担がかかります。

また、良い姿勢を別の言い方でいいますと、「アライメントが整列している姿勢」といえます。

【アライメントとは】

頭・体幹・骨盤・手足の配列(位置関係)のことです。

・ アライメントcheck ✔

①横から見た時に、耳たぶー肩ー大転子(股関節のあたり)ー膝のお皿のすぐ後ろー外くるぶしの少し前が垂直線上に並んでいますか?

②前から見た時に、眉間ー鼻ーあごー鎖骨のくぼみーおへそー恥骨ー両足の中心が垂直線上に並んでいますか?

(姿勢の本 山口 正貴 著 さくら舎)

理想的なアライメントの姿勢であれば、重心のブレが少なくなり姿勢を維持するための筋肉の負担や、エネルギー消費も最小となるといわれています。

要するに、良い姿勢であれば疲れにくく、関節にも物理的な負担がかかりにくくなり、傷めにくい身体になります。

逆に、悪い姿勢であれば消耗品である軟骨も摩耗しやすくなりますし、姿勢が不安定になるので、身体を支える筋肉にも負担がかかり疲れやすくなってしまいます。

※例えば、車においてホイールアライメント(タイヤの角度)がズレてくるとタイヤの片側だけがすり減って寿命が短くなったりします。

車のホイールアライメント

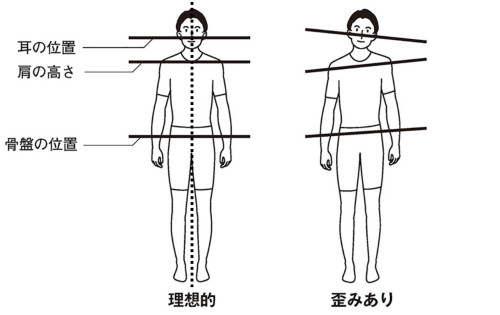

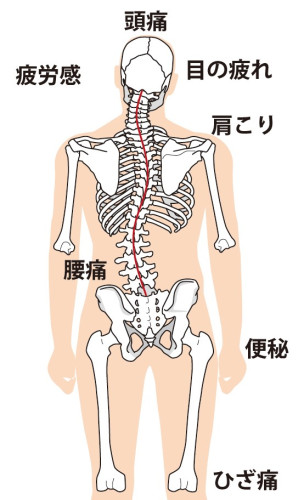

ちなみに、姿勢の崩れや身体の歪みは、様々な慢性症状の原因に関係しています。

左右の歪み(傾き)

今回のブログのキモなのですが、歪みにおいてまず最初に起きるのが前後の歪みなんです!

横から見た時のアライメントがまず崩れてきます。

前後の歪みの例

(ケンダル 筋機能とテスト 監訳 栢森 良二 西村書店)

なぜ前後がまず歪むのかと言いますと、頭はとても重たく(体重の約8%)構造上、常に前に倒れようとしているからです。

普段はそれを平衡感覚によるセンサーで感知して、倒れそうになれば筋肉で止めてくれています。

前後の歪みは元々の骨格の形状により、いくつかのタイプに分けられますが、どの不良姿勢でも頭は前方に位置しています。

これはつまり、背骨のS字弯曲が崩れているということなのです。

背骨のS字弯曲があることでスプリング(ばね)となり頭の重みを逃がしてくれます。弯曲を作っているのは椎間板です。

(腰痛を治すからだの使い方 伊藤 和磨 著 池田書店)

特に頚椎と腰椎は、生理的前弯といって前に反ったカーブになってますが、ここに負担がかかりやすく、そのカーブが崩れやすいのです。

下を向くことが多い場合は、頚椎のカーブがやられてしまいストレートネックになってしまいます。

前屈みなど中腰が多い場合は、腰椎のカーブがやられてしまいフラットバックになったり、逆に反りすぎることで反り腰になる方もいます。

左右の傾きが出る前に必ず、背骨のS字弯曲が崩れて前後の不具合がおきているはずです。

背骨の弯曲が崩れて、椎間板にかかる圧力が増しますと、上の背骨と下の背骨の連結(椎間関節)が弱くなります。

椎間関節は背骨の後ろで連結している

(腰痛を治すからだの使い方 伊藤 和磨 著 池田書店)

連結が弱くなると、捻じれが起こります。

背骨が捻じれてくると今度は傾きが出てくるのです。

このようにして、姿勢はどんどん複雑に歪んでいくことになります…。

最後に、姿勢は見た目の印象に大きな影響を与えます。

姿勢が良ければ健康的で若々しく見えます。スタイルも良くなります。

そうです、健康と美しさは比例するんです。

いつまでも若々しくありたい方は、骨組みのケアをして姿勢や椎間板を良い状態に維持していきましょう。

パーマー系カイロプラクティックでは、椎間板の機能を改善させて背骨のカーブを正常に近づけることを行います。

また、当院では、お一人おひとりに合った姿勢指導も行っています。

手遅れになる前に早めのケアをお勧めいたします。

(骨や軟骨など変形してしまったら形を変えることはできません)

- 関節の治療の必要性についてはこちら

- 骨盤の歪みについてはこちら

坐骨神経痛について

かずあき鍼灸整骨院です。

坐骨神経痛について書きたいと思います。

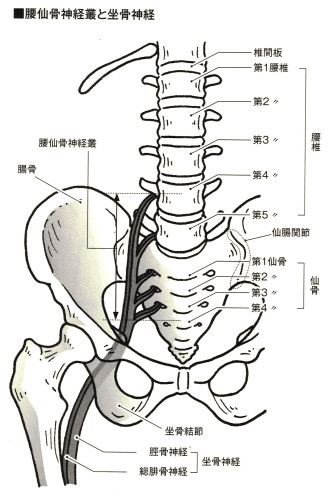

坐骨神経痛とは、お尻や太ももすねやふくらはぎの痛みやしびれの事を言います。

痛みやしびれ以外にも、重だるさや筋肉の張り、冷感や灼熱感などもあったりします。

わが国では約1,400万人くらいの方がいるのではないかと言われております。

ちなみにこれは、病気の名前ではなく「症状」の名前です。この症状を引き起こす病気は様々です。(代表的なものは椎間板ヘルニアや狭窄症)

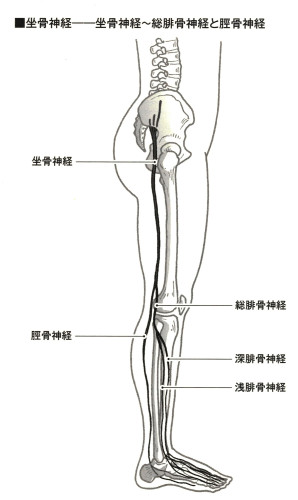

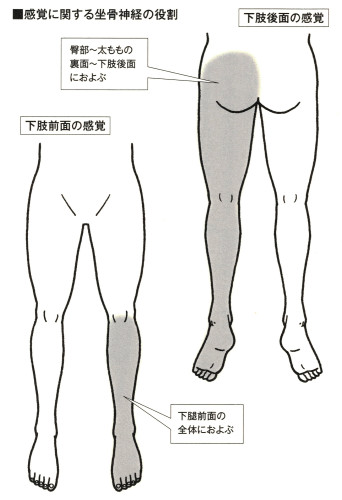

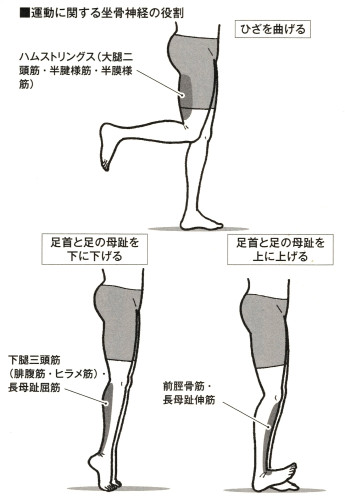

坐骨神経とは、腰や仙骨からでる神経(L4~S3神経根)が束になって足までつながっており、脚の筋肉を動かしたり感覚をみたりしています。人体で最も太い末梢神経です。

(自分で治す!坐骨神経痛 著 銅治 英雄)

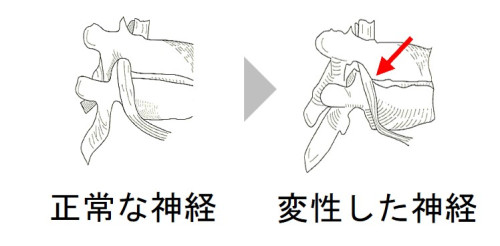

この神経が圧迫を受けたりすることで、神経が損傷して不具合が起きます。

感覚神経の不具合であれば痛みやしびれですし、運動神経の不具合であれば筋力が低下します。

要するに坐骨神経痛とは、腰から殿部までのどこかで神経が圧迫を受けているということです。

(自分で治す!坐骨神経痛 著 銅治 英雄)

【坐骨神経痛を引き起こすもの】

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 腰部脊柱管狭窄症

- 梨状筋症候群 etc.

しかし、上記の原因に当てはまらず、病院でもこれといった診断がつかずに困られている方は多くいらっしゃいます。

そのような方の多くは、腰椎のカーブが崩れています。

腰椎は元々、生理的前弯といって半径19cmのカーブが備わっており、そのカーブがしなることで負担を逃がしています。

カーブを作っているのは椎間板です。

悪い姿勢や中腰など、間違った使い方により椎間板に負担が蓄積して、腰のカーブが崩れてしまいます。

カーブが崩れると椎間板への圧力が更に強くなり、椎間板が薄くなっていきます。

その結果、神経根の出口である椎間孔を狭くしてしまいます。

長年の負担により薄くなった椎間板

または、骨盤(仙腸関節)のズレにより腰椎や坐骨神経に負担がかかっていることもあります。

パーマー系カイロプラクティックでは、腰椎のカーブや骨盤(仙腸関節)のズレ、椎間板の機能などを改善させることができます。

※注意※

神経は長い時間圧迫されると変性(性質の変化)てしまい元の状態には戻らなくなります。

後悔することのないように早めに手を打たれることをお勧めいたします。

※腰痛について詳しくはこちら

※パーマー系カイロプラクティックが治る理由はこちら

膝の痛みについて

かずあき鍼灸整骨院です。

慢性的な膝の痛みについて書きたいと思います。

一番最初にお伝えしておきますが、慢性的な膝の痛みの原因は、膝以外の場所にあることがほとんどです!(ケガで膝を傷めた場合は別ですが)

ですので、慢性的な膝痛の方の場合、膝に電気を当てたり、膝周りの筋肉をほぐしてもその場しのぎであり、良くなってはいきません。

【check】

・正座で膝が曲げられない

・片足立ちで左右同じようにしゃがめない

・階段などで膝が痛い

・歩くと膝が痛くなる

・膝が痛くて走れない

・膝が痛くてジャンプができない

上記のチェックのどれかが当てはまる方は、膝関節で捻じれや傾きが存在しているかもしれません。

要するに、関節で骨と骨とが滑らかに動かせていないということです。

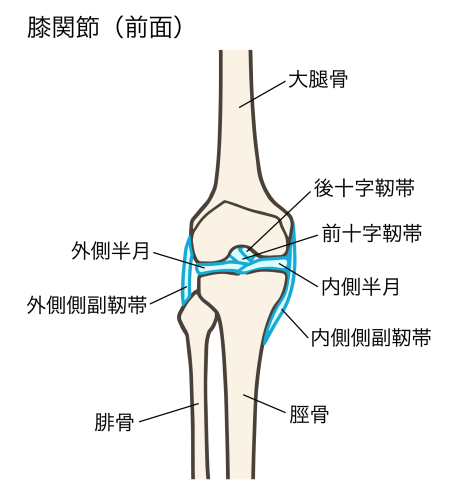

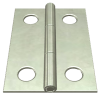

膝関節の動きは、ドアの蝶番(ちょうつがい)のように、開けたり閉めたりの単純な動きになります。

大腿骨と脛骨という骨がこの蝶番のように動き、曲がったり伸びたりできます。

蝶番(ちょうつがい)

この単純な動きの関節のことを一軸性関節といいます。(※厳密にはらせん関節であり、伸展時に脛骨が外旋します )

蝶番のように膝の関節が、真っすぐに曲げ伸ばしができていれば、関節軟骨や半月板が擦れて削れることはないはずです。

大腿骨や脛骨が捻じれたまま膝を曲げたり伸ばしたりしているので、摩擦が起きて炎症となり関節が破綻してしまうのです。

ではなぜ大腿骨や脛骨が捻じれるのでしょうか?

大腿骨が捻じれる原因は、それより上の骨盤や背骨に原因が隠れていますし、脛骨の場合はそれより下の関節であったりします。

どこが悪いかは人それぞれですので、細かく検査や触診をして見極めていきます。

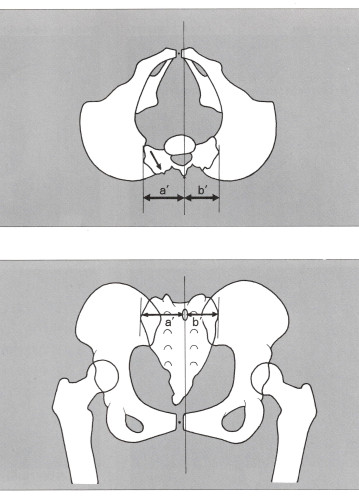

骨盤のズレ(EX-IN変位 A-P像)

(ガンステッドカイロプラクティック科学&芸術 ルネッサンスジャパン 塩川満章 引用)

とにかく膝関節は、他の関節の尻拭いをさせられることが多い場所なんです。

ですので、膝以外の原因の場所を改善させずに、サプリなどを飲んだりしても物理的な負担は変わらないでしょう。

また、膝周りの筋肉を鍛えると関節が安定(スタビリティ)するので良いのですが、それは関節がしっかり動く(モビリティ)ようになってからの話であり、曲げたり伸ばしたりできない状態で無理に筋トレで関節に負担をかけてしまいますと、余計に軟骨が削れるリスクがありますし、可動域は悪いままです。

まずは「モビリティファースト」、関節が動きやすくなることが優先です。

パーマー系カイロプラクティックでは、慢性的な膝痛の方の根本原因にアプローチすることができます。

軟骨が摩耗しきってしまったら取り返しがつきません。そうなる前に早めに解決されることをお勧めいたします。

※パーマー系カイロプラクティックが治る理由はこちら