blog

ブログの目次

私がカイロプラクティックを選んだ理由

今回のブログは、なぜ私がカイロプラクティック(パーマー系)を学ぼうと思い、現在も治療の軸になっているのかについて書こうと思います。

●筋肉へのアプローチに行き詰まる

柔道整復師や鍼灸師の免許を取得し数年間は、慢性症状の方への治療は筋肉へのアプローチをメインにしていました。

その頃は、「筋肉が緊張するから痛みやさまざまな症状の原因になっていて、それを柔らかくすることができれば楽になるだろう」と考えていました。

とにかく触れる筋肉は全部触れるようになってやろうと、触診の本を何冊も買って勉強したりしていました。

深い部分の触りにくい筋肉を触れるようになった時はとても嬉しかった記憶があります。

もっと深い部分の筋肉については鍼でどの場所を、どのくらいの角度で、どの深さまで刺せば狙った筋肉に到達するのかも探求していました。

このようにして、狙った筋肉を押したり揉んだりストレッチで伸ばしたり、電気療法や鍼でゆるめたりしながら慢性症状の患者さんの治療にあたっていました。

緊張していた筋肉が柔らかくなると、血流もよくなり痛みなどの症状も緩和され施術後はとても喜ばれておりました。

しかし多くの慢性症状の方の場合、その時は楽になっても数日後にはまた同じ状態にもどっているということがあり、長い目で見ると良くなっていないという経験をしました。

その時は良いのですが、右肩上がりに積み重ねている感じがありませんでした。

特に長年患っている方や、こじれている方、(ぎっくり腰など)急性炎症の方、神経症状などがある難しい患者さんには、到底対応などできていなかったと今は思います。

このように、臨床に出て三年間くらいは筋肉のアプローチを一生懸命に頑張っていたのですが、越えられない壁を感じていました。

「施術してもらった後は良いんですけど…また戻ってしまいます」という言葉をよく聞いていました。

自分の中にも「以前よりも筋肉がすぐに硬くなっているな。数年前よりも姿勢が悪くなっているな。」など"患者さんを治せていない"という気持ちが湧き出ていました。

●筋肉は"被害者"であるという考え方

今では、慢性症状において筋肉の緊張は、骨組みの崩れなどをかばっていることがほとんどであると考えています。

背骨のカーブが崩れていたり、身体が傾いたり捻じれていたりすることで、負担の掛かった部分の筋肉は緊張することになります。

この場合、筋肉は被害者であり原因ではないんです。

壁にぶち当たったことで、もっと別の治療法がないかと模索していました。

それまでは筋肉に対する治療法ばかりを追いかけていましたが、関節についての治療法は学んだことはありませんでした。

関節のアプローチ、特に背骨に対する手技療法においては「カイロプラクティックが有名だな」という浅い認識でしたが、少しずつ興味がわいてきていました。

●師匠との出会いと、繊細なカイロプラクティックへの転換

そのようなタイミングの時に、治療家の先輩に紹介していただき、中濱秀彦先生のもとで勉強させてもらえることになりました。

それまでカイロプラクティックや関節に対する治療法は学んだことはなかったので、習い始めは全く違うアプローチであり目から鱗でした。

一番の印象は、「こんなにも繊細で奥深いことをしてるんだ!」でした。

それまで持っていたカイロプラクティックのイメージは、アジャストなどとてもダイナミックであり刺激が強そうなイメージでした。

アジャストをやる側もパワーが必要なのではとも思っていました。

しかし、中濱先生から学んだカイロプラクティックは、とても繊細であり、パワーは必要としていません。

また、「なぜその骨を矯正しないといけないのか?」の部分についても、とても深くまで考えられて導き出してるんだと驚きました。

メインとなるテクニックは、パーマー系カイロプラクティックである"ガンステッドテクニック"といい、骨盤から背骨全体を矯正により治療するテクニックになります。

背骨のカーブや傾き捻じれを改善し、神経の出入り口である"椎間孔"での神経圧迫を改善していきます。

その為には、背骨のズレをミリ単位で触り分けないといけません。

モーションパルペーションという触診方法なのですが、一つ一つの関節の遊びを確認する方法であり、まずは確実に狙った骨に触れられていないといけません。

繊細な触診はとても難易度が高く、すぐに習得はできません。

解剖学的な知識や、研ぎ澄まされた感覚が必要となります。

頚椎の棘突起や椎弓を一つ一つ触り分けたり、胸椎の横突起をそれぞれ特定したりすることなど初めは全くできませんでした。

ちなみに、日々患者さんへの施術で、筋肉を指で力を入れてマッサージなどしていると、指の感覚はどんどん乏しくなっていきます。

ミリ単位の違いを触り分けるには、治療家は日頃から手(特に指)に力を入れるということは、できるだけ控えたほうがいいんです。

ズレを見つけたら今度はそれをミリ単位で繊細に矯正しなければいけません。

矯正の際、力加減や力の方向が正しくないと良くなりません。

それを間違えると人為的な捻挫のような状況にもなりかねません。(矯正はゴルフのパターのような繊細なイメージです)

このように私が学んだカイロプラクティックはとても繊細で奥が深く、習得には時間がかかります。(一芸十年といいますが十年でも全然まだまだな世界です)

今では、治療で筋肉をほぐす行為など、カイロプラクティック以外の施術は全く行っておりません。

それでも、筋肉のアプローチをしていた頃に比べて、確実に患者さんは機能改善して良くなられています。

また、以前は難しくて結果が出せていなかった症状にも、パーマー系カイロプラクティックで対応できるようになってきています。

●最後に

このようにテクニックや医学的知識も日々研鑽していかなければいけませんが、これだけでは難しい慢性症状の患者さんは治せません。

どれだけ技術が優れていてもそれだけではダメなんです。

技術と同じくらい大事なことがあり、中濱先生にはこの"大事な部分"についても教えていただきました。

師匠の中濱先生は手だけで多くの難しい患者さんを助けられています。

まさに自分が目指す理想の治療家像です。

まだまだ積み上げている途中ですが、前を歩かれている師匠に少しでも近づけるように日々精進していきたいと思います。

- カイロプラクティックの詳しい説明はこちら

- 関節についてや“ズレ論争”についてはこちら

めまい、耳鳴り、難聴、耳閉感などについて

かずあき鍼灸整骨院です。

今回は、めまいや耳鳴り・難聴・耳閉感などの症状について書きたいと思います。

病院で検査しても原因が特定されず、お困りの方々に是非読んでいただきたいと思っております。

また、めまいや耳鳴り・難聴・耳閉感の症状以外にも、特に疲れたときなど、

・頭痛がおきる

・歯が浮く

・目の周りがピクピクする

・顔がチクチクする

・顔がこわばる

・片方のまぶたが落ちやすくなる

・物を飲み込みにくくなる

・唾液が出にくくなる

など、不定愁訴(脳などに問題がなく、原因の特定できない様々な症状)がある方々にも関係する内容になっております。

これらの症状に共通しているものがあります。

それは「脳神経」と呼ばれる末梢神経です。

末梢神経とは、脳や脊髄からなる「中枢神経」と「身体」をつなげる神経です。

末梢神経は、脳から出る「脳神経」(頭蓋底の孔を通る12対)と、脊髄から出る「脊髄神経」(椎間孔を通る31対)に分類されます。

脳神経12対

脳神経の大部分は、脳の「脳幹」とよばれる部分に神経核(神経細胞の集まりで司令塔になる所)があり、そこから12対でている神経です。

脳神経の働きは様々で、

・見る(視神経)

・聞く(内耳神経)

・匂う(嗅神経)

・味わう(顔面神経・舌咽神経)

・平衡感覚(内耳神経)

など五感と呼ばれる特殊感覚や、

・内臓のコントロール(迷走神経)

・唾液の分泌(顔面神経・舌咽神経)

・嚥下(舌咽神経)

・発声(迷走神経)

・咀嚼(三叉神経)

・表情筋の動き(顔面神経)

・顔面の感覚(三叉神経)

・眼球の動き(動眼神経・滑車神経・外転神経)

など働きは多岐にわたります。

このように脳神経とはとても大事な神経なのですが、ここに不具合がおきると様々な症状が出ることになります。

まさに先ほどお話しした不定愁訴といわれる症状です。

ちなみに、内耳神経に不具合が起きると、その機能である平衡感覚や聴覚が正常に働かずにめまいや耳鳴り・難聴・耳閉感などの症状がでてきます。

めまいには、「回転性めまい」と「浮動性めまい」があり、内耳にあるセンサーの違いによると考えられます。

回転を感知するセンサーは三半規管、傾きを感知するセンサーは耳石器になります。

これらのセンサーに不具合が起きると、ぐるぐる回るようなめまい(回転性めまい)になったり、ふらふらするようなめまい(浮動性めまい)になったりすると考えられます。(立ちくらみもめまいの一種といわれています)

また、聴覚のセンサーは蝸牛といわれるところで、このセンサーに不具合が起きると、耳鳴り・難聴・耳閉感になると考えられます。(もちろん内耳以外の中耳や外耳の問題でもこれらは起こり得ます)

内耳神経以外の脳神経も同様で、不具合が起きるとその神経が正常に働かずに、様々な症状につながる可能性があります。

脳神経に不具合が出る理由は様々ですが、栄養を送っている血液が滞っても不具合が起きる可能性はあると私は考えています。

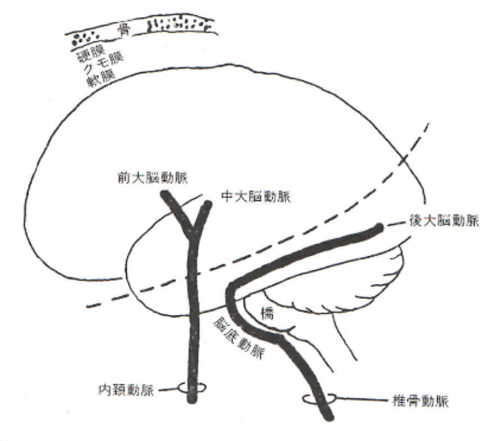

脳神経に栄養を送っている動脈は、前からは内頚動脈、後ろからは椎骨動脈といわれる血管になります。

脳神経の大部分は脳幹に存在しており、そこにメインに栄養を送るのは椎骨動脈になります。

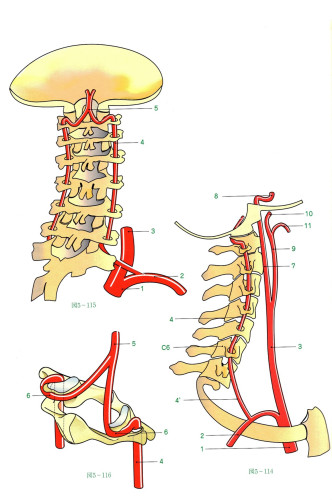

椎骨動脈(図の番号4)、内頚動脈(図の番号7)

カパンジー機能解剖学Ⅲ 脊椎体幹頭部 A.I.KAPANDJI 著

上の図を見ていただいて分かるように、この椎骨動脈という血管は、頚椎の骨の突起の穴を通っています。

第六頚椎から第一頚椎の横突孔とよばれる穴を通って脳に向かっています。

ちなみに、第一頚椎の部分は特徴的で、椎骨動脈は直角に角度を変えて上がっていきます。

直角に角度を変える部分が二か所もあります。

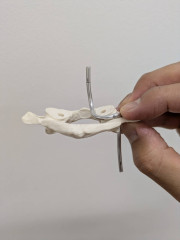

下の写真は、針金で片方の椎骨動脈を表しています。

右の椎骨動脈を後方から見ている状態です。

直角に角度を変えているのが分かると思います。

片方の椎骨動脈を表してる

下の写真は第一頚椎になります。

「アトラス」と呼ばれる骨です。

(※ギリシャ神話で天空を支えているアトラスという神が由来です)

この骨は、他の頚椎の骨と比べて少し特徴的です。

この骨のすぐ上には、後頭骨が接しており、直接頭を支えている部分になります。

そのため輪っかのような受け皿になっています。

動きも特徴的であり、特に頚椎の回旋の動きのメインになる部分です。

第一頚椎(アトラス)を真上から見ている状態

上が腹側 下が背側

椎骨動脈は、この第一頚椎に巻きついているように走行しています。

先ほどお話しした二か所で急激に角度を変える部分がこの第一頚椎の部分になります。

第一頚椎を真後ろから見ている状態

(右椎骨動脈を重ねている)

第一頚椎を真上から見ている状態

(右椎骨動脈を重ねている)

写真では片方の椎骨動脈しか表していませんが、実際は左右二本の椎骨動脈が合わさり、脳底動脈と名前を変えて脳幹などに栄養を送る血管になっていきます。

「超」入門!神経解剖 訳 木下眞男 株式会社 総合医学社

このように、頚椎と椎骨動脈は解剖学的にとても関係が深くなっています。

正常の頚椎の動きであっても、回旋や側屈の組み合わせにより椎骨動脈の血流量の変化は起きているといわれています。

そのため、頚椎の歪み(捻じれや傾き)や変形があると、より椎骨動脈が圧迫や伸張されてしまいます。

まとめますと、

・頚椎が歪む(捻じれや傾き)

↓

・椎骨動脈が圧迫を受ける

↓

・脳神経に栄養が届きにくくなる

↓

・様々な不調がでる

※椎骨動脈が滞り脳神経に不具合がでると説明しましたが、どの脳神経がやられるかは人それぞれです。(一つだけではなく何個かの脳神経症状が一緒にでる方もいます)

本来は、上を向いたり下を向いたりの首の動きでは椎骨動脈は圧迫を受けませんが、頚椎に捻じれなどの歪みがあると、その動きだけでもめまいなどの症状が出たりするようになる方もいます。

また、第一頚椎は椎骨動脈が二か所も急激に角度を変える部分ですので、より問題は起きやすいのですが、そこばかりとも限りません。

(※ちなみにパーマー系カイロプラクティックでは、アトラスのズレを12通り見分けます)

第一頚椎以外の部分が原因で、椎骨動脈が圧迫され脳神経症状がでている方もいらっしゃいます。

お一人お一人の頚椎を、触診などでどこの骨が問題か?どのようにズレているのか?をミリ単位で見極めなければ治療はできません。

ズレを見つけたら今度は、それをミリ単位で戻していかなければ根本解決はいたしません。

ターグルリコイルテクニック

パーマー系カイロプラクティック 塩川満章 著 科学新聞社

姿勢が悪かったり、頭痛や首痛・肩こりがあったり、寝違えたことがあったりする方は、頚椎に問題をもたれている可能性が高いです。

(頚椎以外が悪くて、それをかばって二次的に頚椎が悪くなっている場合もありえます)

そのような方がレントゲンを撮られますと、首のカーブが無くなっていたり、アトラスが歪んで写ることが多いです。

パーマー系カイロプラクティックでは、頚椎やその他骨組みの問題にも対応することができます。

頚椎の捻じれや傾きなどの治療を行うことで、椎骨動脈の圧迫を軽減し、脳神経症状に対応しております。

病院で検査しても、原因が特定できずにずっと患っている方は、もしかしたら頚椎に問題があるのかもしれません。

また脳神経症状があり、病院で何かしらの診断がついていて治療をしているが楽になっておらず、何か他の治療法をお探しの方は一度ご相談ください。

#良性発作性頭位めまい症

#メニエール病

#突発性難聴

#前庭神経炎

#顔面神経麻痺

#三叉神経痛

#起立性低血圧

#偏頭痛

#群発性頭痛

#後頭神経痛

#起立性調節障害

etc.

※最後に

頚椎は椎骨動脈と関係が深いことにより、脳神経症状の原因になったり、またその場合症状を軽減させられることもできると考えています。

逆を言えば、頚椎に間違った刺激をすることでそのような血管にダメージを与える可能性もあるということです。

また、治療では椎骨動脈以外にも椎間板や靭帯、ルシュカ関節や脊髄神経などにも気を使わなければなりません。

このように、解剖学的・運動学的・生理学的に頚椎のことを理解していなければ、首の刺激はとても危険なものになると言えます。

当院では、椎骨動脈徒手検査(ジョージテスト etc)などの確認もし、またどういう方向に頚椎を動かすと危険か、どう触れば安全かを正しく理解して治療に当たっておりますのでご安心ください。

母指CM関節症について

かずあき鍼灸整骨院です。

今回は母指CM関節症についてブログを書きたいと思います。

(※腱鞘炎のことにも触れておりますので気になる方はご覧ください。)

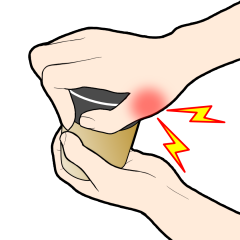

母指CM関節症とは簡単に説明しますと、手を使う際などに親指の付け根の関節に痛みを生じてしまう状態のものです。

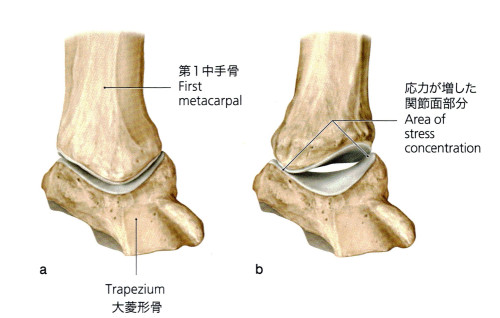

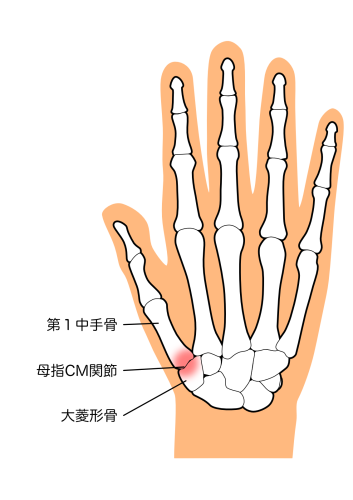

ちなみにCM関節とは、中手骨と手根骨という骨による関節のことで手根中手関節といいます。

母指CM関節症は、閉経後の女性に多いといわれ、親指の付け根の変形(変形性関節症)や痛みが強くなり、日常生活に支障をきたすようになります。

ここの関節の軟骨が摩耗してしまい、ひどい方は手術をされるケースもあります。

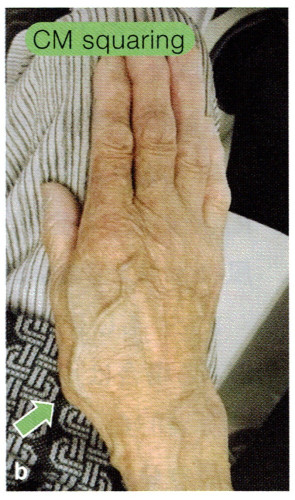

変形が進んだ母指CM関節(緑矢印)のレントゲン写真

引用(整形画像読影道場 仲田和正 著 医学書院)

変形がひどくなると親指の付け根の骨が突出してくる

引用(整形画像読影道場 仲田和正 著 医学書院)

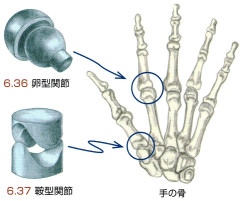

このCM関節は、親指だけ関節の形状が特殊であり可動性も大きくなっています。

細かいお話をすると、鞍(あん)関節といい二軸性の関節といわれています。

前後だけではなく左右にも動く関節です。

まるで乗馬の道具である「鞍」(くら)の形に似た関節の形状をしています。

6.37の図が鞍関節

引用(ボディナビゲーションムーブメント Andrew Biel 著 医道の日本社)

「鞍」とは馬の背に置いて人をのせる道具の事

引用(カパンジー機能解剖学 上肢 KAPANDJI 著 医歯薬出版)

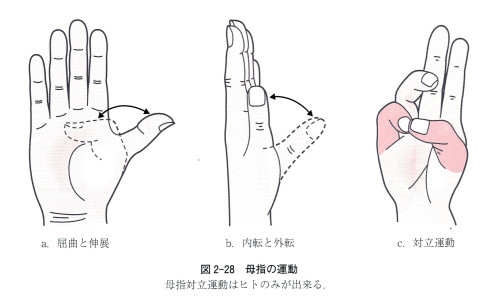

また、親指は他の指と違って90度回転しています。

これによって他の指と指先をくっつける動きである対立という動きが可能になっています。

この対立という動きにより、ものを掴んだり握ったりつまんだりもできるのです。

対立運動といわれる特殊な動き(c.)

引用(解剖学講義 伊藤 隆 原著 南山堂)

このように親指は他の指と比べて、様々な方向へよく動く関節になります。

特に手をよく使う方は、なおさらこの関節が頑張って動いている状況なので、負担が蓄積しやすいといえます。

【CM関節症の原因について】

ではこの関節を傷めてしまう原因を考えたいと思います。

私の考えは、骨組みの配列が崩れて骨と骨との摩擦が増えることで傷めることが多いのではないかと考えています。

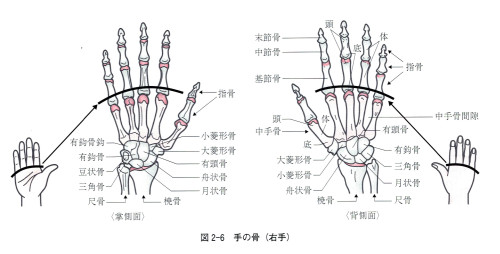

ちなみに、手首から先の骨は片手で計27個も骨が存在しています。

手は(片手で)27個もの骨からできている

引用(解剖学講義 伊藤 隆 原著 南山堂)

手根骨という小さい骨が8個あり、その先には5個の中手骨、さらにその先には14個の指の骨があり計27個になります。

(※ちなみに足の骨は片足で26個、両足合わせると52個あります)

両手両足の骨を足すと106個となります。

全身の骨が206個ですので、半分の骨が手足に集中しているというのは驚きです。

これは手や足の骨が、他の関節に比べてより細かい繊細な動きをしているという事なのだと思います。

多くの小さい骨が集まって絶妙なバランスで配置されていますが、過度な負担をかけたり悪い使い方を続けていると、数ミリ単位で位置関係も崩れてきます。

そうなると、関節やスジ(腱)が滑らかに動いてくれず、摩擦などの原因になりCM関節症のような関節の問題が起きやすくなってしまいます。

(b)エッジとエッジで摩擦が起きている状態

引用(プロメテウス 解剖学総論 運動器系 坂井 建雄 監訳 医学書院)

【手のアーチについて】

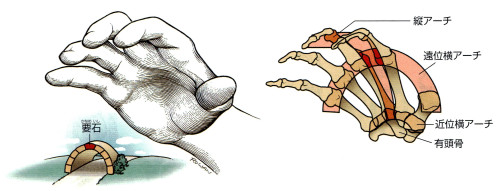

手の骨組みを語るうえで大事なアーチについても簡単にお話をしておきます。

人の手の平は自然にくぼんでいます。

微妙な骨の配列により、アーチが作られています。

これは、色々な形や大きさの物を確実につかむために必要なものです。

絶妙な骨の配列により手のアーチが作られる

引用(筋骨格系のキネジオロジー Donald A Neumann 医歯薬出版)

手の骨組みが崩れるとこのアーチも崩れることになります。

それにより機能的(効率的)に手を使えない状態になってしまいます。

手の関節やスジ(腱)などが滑らかに動きにくくなります。

親指の関節も滑らかに動かず、引っかかったり摩擦が起きやすくなってしまいます。

このように、アーチが崩れていると局所的に負担がかかる所がでてきてしまい、それが蓄積していき傷めてしまいます。

母指CM関節症や腱鞘炎の方々もこのような原因の場合は多いと思います。

【腱鞘炎について】

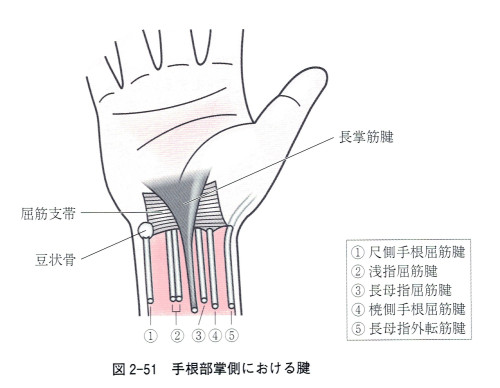

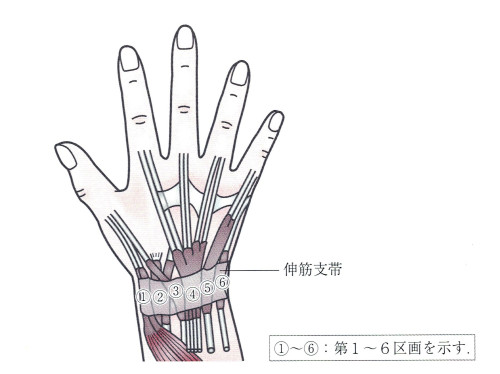

手には多くのスジ(腱)や筋肉が存在しています。

ちなみに、15本ものスジ(腱)が前腕と手をつなげるために手首を通過しています。

まるでピアノ弦のようです。

手には多くのスジ(腱)が通っている

引用(解剖学講義 伊藤 隆 原著 南山堂)

手根骨の配列が微妙に崩れてしまうとこれらの多くのスジ(腱)に影響が出てしまいます。

あるスジ(腱)はたわんでしまったり、あるいは引き伸ばされたりしてしまいます。

元々のルートを通過していればスムーズに動けますが、骨の配列が変わることで、スジ(腱)の通る位置も変わることになります。

そうしますと、骨とスジ(腱)により摩擦なども起きやすくなってしまいます。

摩擦が起きると擦れているのでダメージを受けて炎症になってしまいます。

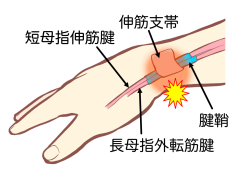

代表的な腱鞘炎 ドケルバン病

このように構造的に擦れやすい状況になってしまい、それにより炎症が起きているのではないかと思います。

これが腱鞘炎の原因と私は考えております。

【最後に】

骨の配置のバランスが崩れるとスジ(腱)や骨同士が擦れたり炎症が起きやすくなってしまいます。

当院の治療では、手根骨やそれに影響を及ぼしている上肢骨格の矯正により、関節の状態を改善させることができます。

関節の状態が改善すれば、摩擦が少なくなります。

摩擦が減れば、炎症や痛みが軽減するので日常生活も楽になっていきます。

パーマー系カイロプラクティックは、背骨はもちろん全身の骨格にも対応可能です。

関節の問題は、関節の治療により改善しますので、長く患っている方は早めの治療をおすすめします。

※関節の軟骨が摩耗してしまうと形を元にもどすことはできません。

・関節の治療の必要性についてはこちらに書いております。

ご質問などがございましたら、当院のLINEなどでお気軽にお問い合わせください!

シーバー病(踵骨骨端症)について

かずあき鍼灸整骨院です。

今回はシーバー病(セーバー病)について書いていきたいと思います。

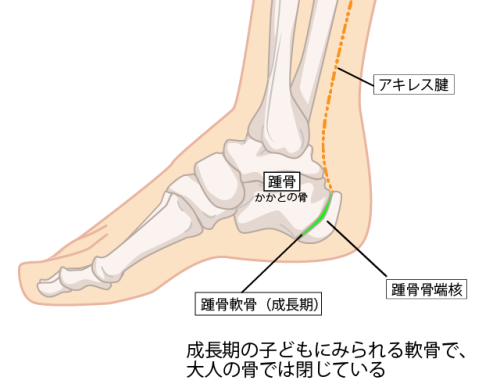

シーバー病とはいわゆる骨端症といわれる成長痛であり、アキレス腱が踵の軟骨部分を引っ張ることで、炎症や痛みが起きます。

シーバー病は、サッカーなどスポーツをしている子に多い印象があります。

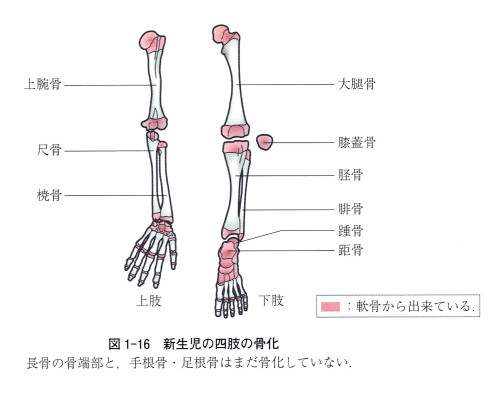

ちなみに、子供の骨は完全に骨化しておらず軟骨の部分が存在しています。

筋肉の緊張が続いていると、その軟骨部分に引っ張られる力が働き、骨が引きはがされる状態になります。

それにより炎症や痛みがおきるものが骨端症といわれています。

レントゲンを撮るとわかりますが、子供の骨は全部が骨ではなく、軟骨の部分があるので隙間が写ります。

(解剖学講義 改訂3版 原著:伊藤 隆 南山堂)

大人になるにつれてその軟骨が骨に置き換わり、骨の成長が止まります。(骨端線閉鎖といいます)

骨端線閉鎖は第二次成長期の終わり頃と言われています。

ちなみに、オスグッド・シュラッター病(脛骨粗面骨端症)や有痛性外脛骨(舟状骨部の炎症)も骨端症に含まれます。

痛める場所は違えど、シーバー病と同じように緊張した筋肉・腱に引っ張られて発生します。

骨端症で問題になるのは、ピンピンに緊張した筋肉や腱です。

これが柔らかくならないと、なかなか良くなりません。

スポーツなどで過度な負担がかかっている場合、休息をすることも大事だと思います。

しかし、正しい治療をしていなければ、休息して少し落ち着いていても復帰してまた同じように負担がかかると再発をしてしまいます。

ではストレッチやマッサージで緊張した筋肉をほぐすのはどうか?

これもその場しのぎであり、根本的な解決にはなりません。

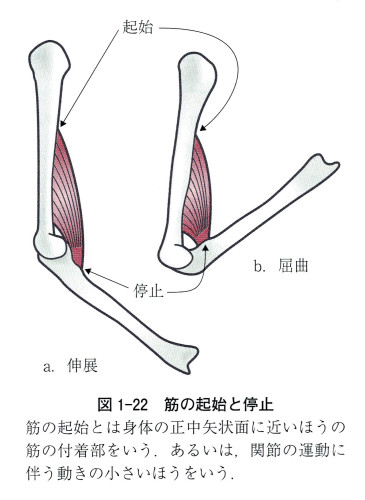

この場合、筋肉が緊張している原因は、筋肉の起始停止の距離が変わっている事です。

起始停止とは、筋肉が骨に付着している部分のことです。

筋肉は二つの骨にまたがり、収縮することで関節を動かすはたらきを持っています。

(解剖学講義 改訂3版 原著:伊藤 隆 南山堂)

ちなみに、筋肉が骨に付くときは腱に移行して引っ付きます。

筋肉は筋膜という膜に包まれています。

簡単に例えると、キャンディーと包み紙のようなイメージです。(キャンディーが筋肉で、包み紙が筋膜)

筋膜の包み紙がくるくるに捻じられて腱になります。(細かく言えば膜は筋肉の中にも入り込んでいますが)

(ボディーナビゲーションムーブメント 著:Andrew Biel 医道の日本社 )

先ほど、筋肉が硬くなる原因は起始停止の位置関係が変わることと説明しました。

どういうことかと申しますと、関節で骨がズレ(ミリ単位で)ているという事です。

厳密には違うのですが、亜脱臼のような状態です。

関節で骨がズレてしまうと、そのままでロックしてしまいます。(関節内は陰圧であり骨同士は引き付けあっているからです)

これが、いわゆる骨格の歪みというものです。

私の治療経験上、シーバー病の場合も骨盤や下肢骨格の歪みがほとんどでした。

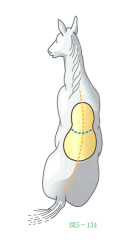

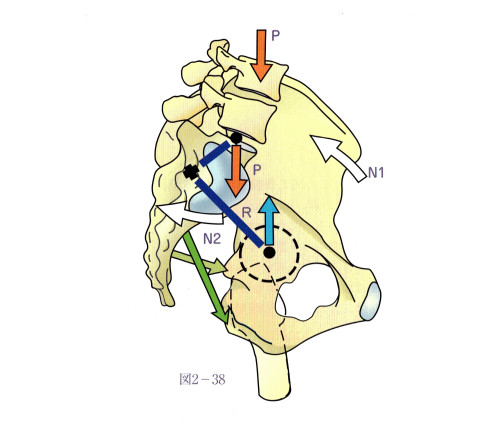

物理的な負担により仙腸関節は変位しようとする

(カパンジー機能解剖学 Ⅲ 脊椎・体幹・頭部 医歯薬出版株式会社)

原因である骨格の歪みを矯正することで、筋肉を直接ほぐすことは一切せずとも勝手に柔らかくなっていきます。

反対に、骨格の歪みを治さずに筋肉や腱をストレッチ・マッサージ・鍼・電気治療をしても、負担をかけるとすぐにまた緊張して再発してしまいます。

ちなみに骨端症は、成長に伴い軟骨が骨に置き換われば、軟骨部分が剥がれる心配はなくなります。

しかし、骨格の歪みが取り除かれていなければ、筋肉や腱の緊張状態は変わらずあります。

骨端症の心配はなくなっても、アキレス腱の炎症やハムストリングスの肉離れなどが変わりに問題として出てきます。

このように、骨格の治療は早期改善や根本的な解決にとても重要になります。

骨端症の場合、骨が筋肉や腱に引っ張られる原因が潜んでいます。

その原因を取り除くことで、早期に骨端症の問題を解決することが可能です。

当院のパーマー系カイロプラクティックでは、骨盤の歪みや下肢骨格の歪みを矯正することが可能です。

※関節の問題は、関節の治療により改善します。

・関節の治療の必要性についてはこちらに書いております。

ご質問などがございましたら、当院のLINEなどでお気軽にお問い合わせください!